目次

電子部品のライフサイクルとは

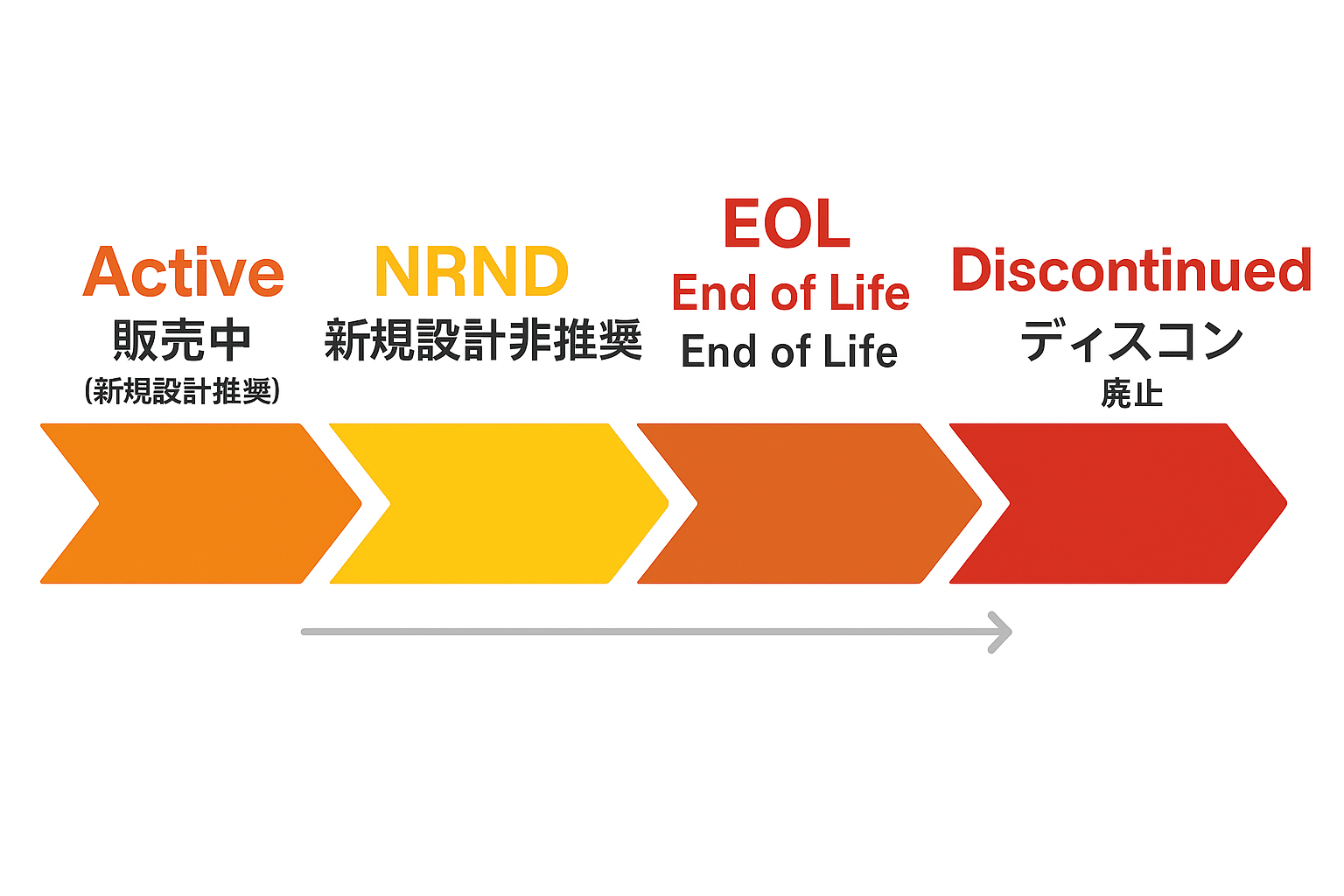

電子部品のライフサイクルは、一般的に下記の4つに分類できる。

- 販売中

- 新規設計非推奨

- EOL

- ディスコン

これらについて、それぞれの意味を確認していこう。

4 つのライフサイクル段階と要点

販売中

販売中というのは文字通り普通に販売中であってなんの問題もない。

新規設計非推奨

新規設計非推奨というのは、まだ売ってはいるが、新規設計で採用するには非推奨。つまり新しく設計する基板には推奨せず、もし設計変更があるならついでにこの部品も変えておいた方が良いレベル。

EOL

このステータスの意味は製品ライフサイクルの終わりで、もうメーカーが生産しないことを意味する。EOLになってもすぐに入手できなくなる訳では無いが、新規生産は行われないので在庫限りとなる。

ディスコン

ディスコンになってしまうと困ったことになる。このステータスは市場在庫も無く、入手困難な状況のICのことを指す。ディスコンになったICがアリエクとか秋葉原の店に並んでいたりするが、正規品かどうかも含めて確認の方法がないので、普通は使用しない。

なぜライフサイクルを意識するのか

互換品で簡単に置き換えられない理由

なぜライフサイクルを意識するのか。ディスコンになったら別の互換品に変えればいいのではという疑問が出てくるかも知れないが、これには電子回路基板製造業界特有の事情がある。

代替ICに求められる4つの厳しい条件

例えば、先述したPQ1L333M2SPを完全に置き換えようと思うと

- ピン番号とその機能が完全に一致している

- パッケージが一致している

- このICはSOT-89という形式だが、これと同じ形式のものを探す必要がある。

- フットプリントに互換性がある

- 同じSOT-89でも、フットプリント(ICをはんだ付けする銅箔の形)が微妙に異なり、はんだ付け時の特性が変化する可能性がある

- その他特性が一致している

- 最大定格等

これを全部満たすICを探す必要がある。場合によってはメーカーが代替品を紹介してくれることもあるが、後続機種なし・互換品なしというアナウンスが出ることもある。

「後続機種なし」のアナウンスが突き付ける現実

こうなるとICを変更する必要があるが、ICを変更すると

- プリント基板のアートワーク変更コストが発生する

- 実質新規基板なので、イニシャルコストがかかる

- メタルマスク(ステンシル)の作成コストが発生する

- 表面実装の場合、メタルマスクの新規作成が発生する

- 場合によっては生産現場で使用している治具の変更が必要になる

- 検査プログラム修正等付随するコストがかかる

- 各種認証を取っている基板だと、認証の取り直しが必要になる

- EMCノイズの再測定とか

という、ちょっと考えただけでもうんざりするコストと時間がかかるので、設計時にライフサイクルを考慮せずにICを選定するのは万死に値すると言っても過言ではないくらい重要なのだ。

以上、ライフサイクルに関する小話でした。