目次

1. Bambu Lab H2Dとは?最新オールインワン3Dプリンターの概要

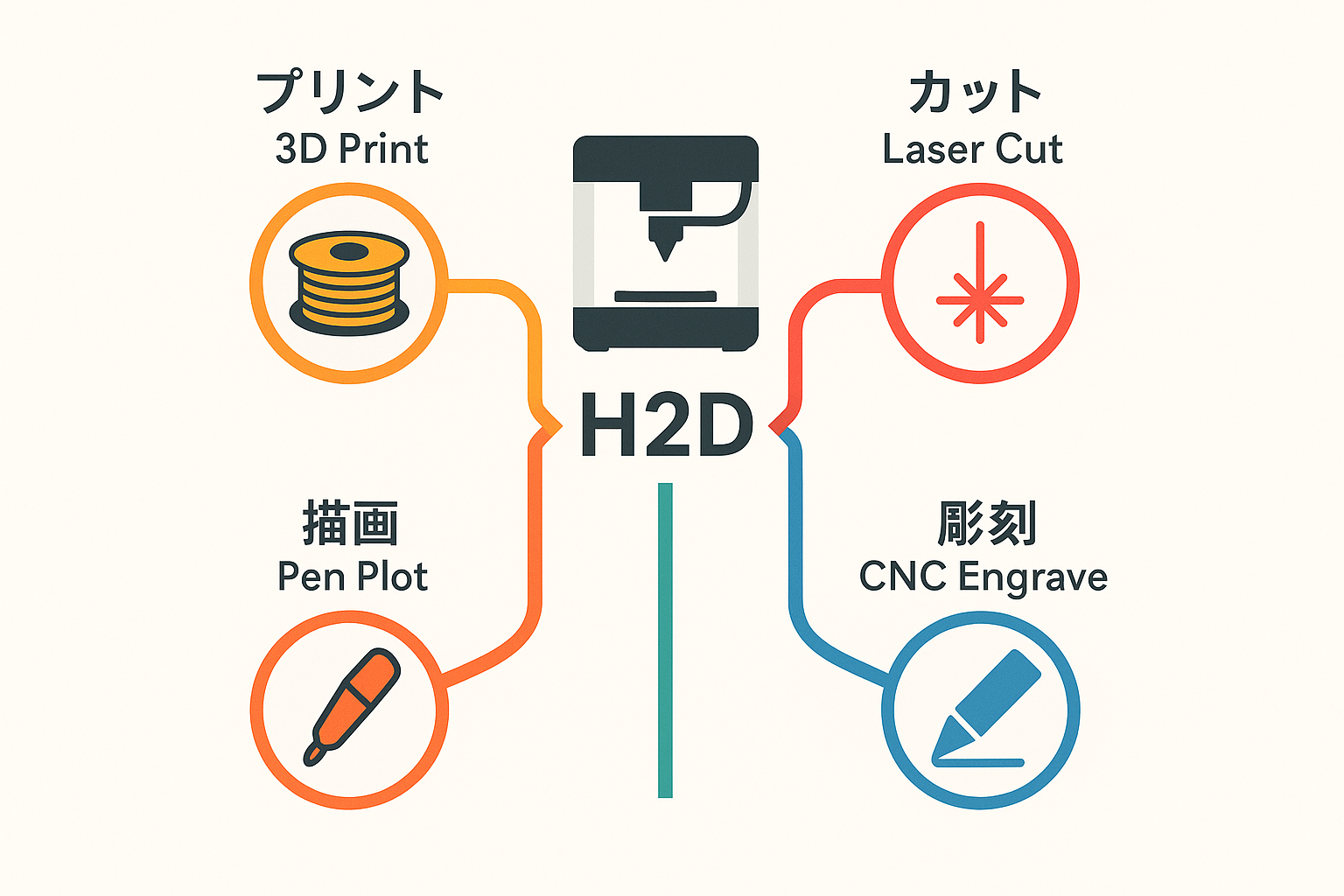

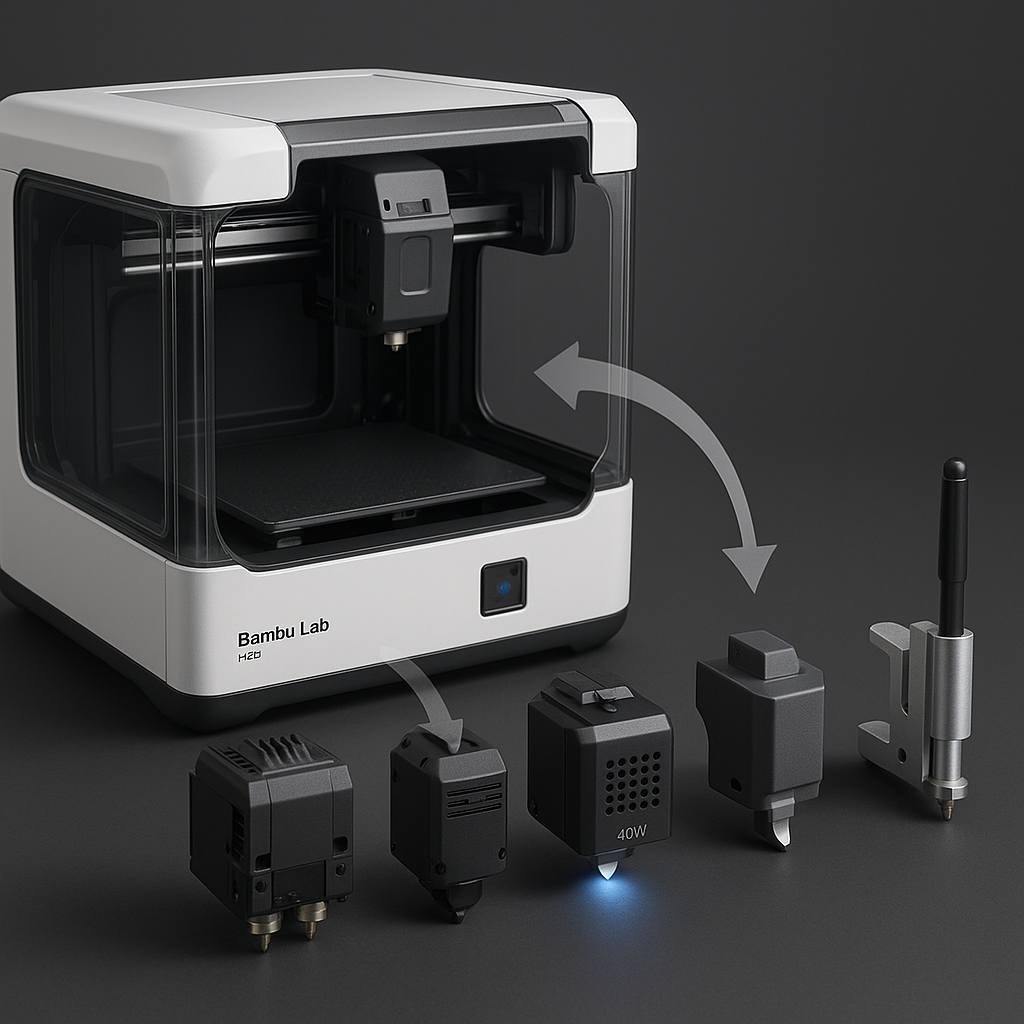

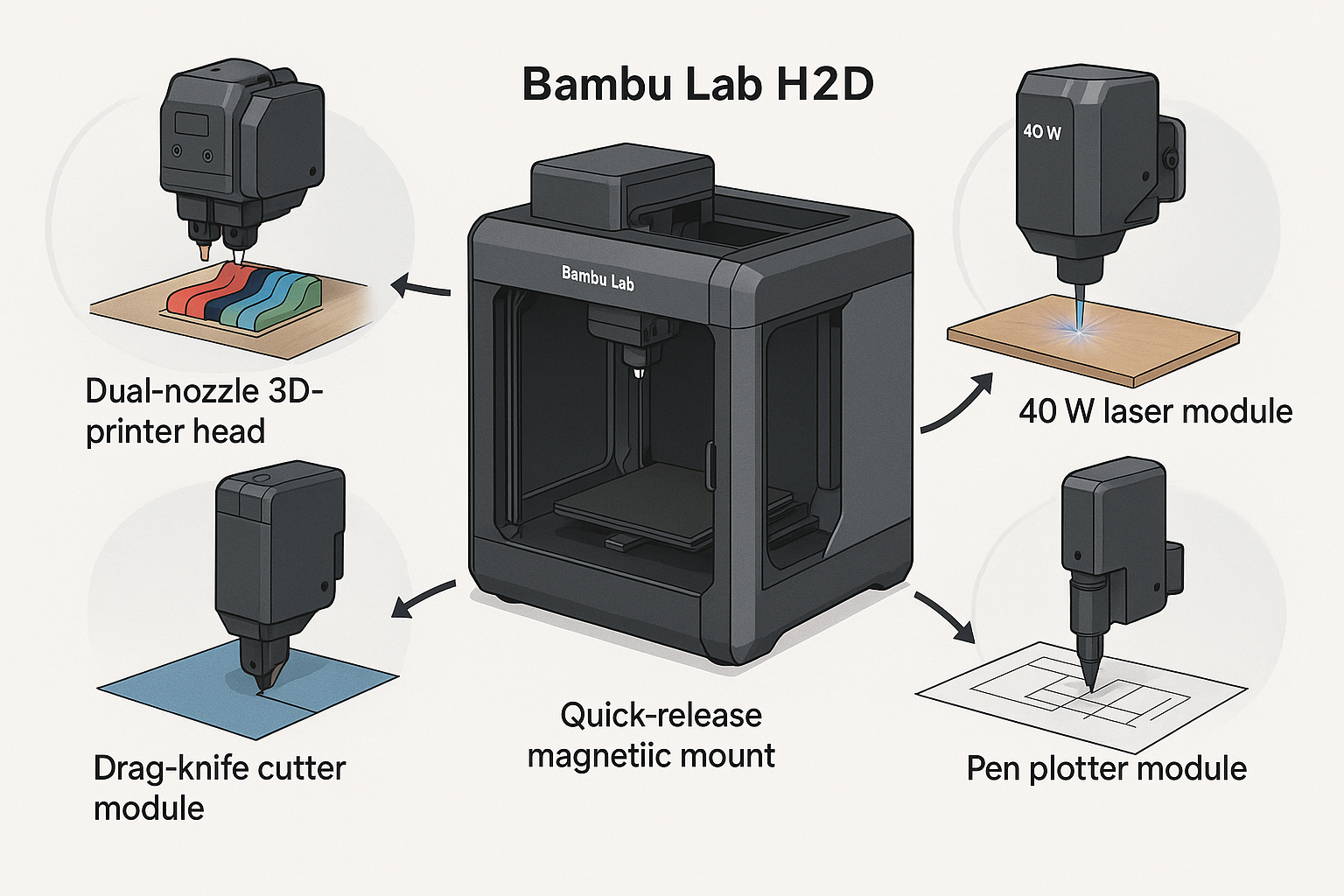

Bambu Lab H2Dは、2025年に発表された個人向け製造ハブ(Personal Manufacturing Hub)という新コンセプトを体現するデスクトップ工作機です。ターゲットはプロフェッショナルからハイエンドホビイストまで、ものづくりの可能性を広げたいすべてのユーザーです。H2Dは単なる「多機能3Dプリンター」ではなく、3Dプリント・レーザー彫刻/カット・デジタルカッター・ペンプロッターという4つの異なるツールを一体化し、しかも各機能の性能に妥協がない点が大きな特長です[^1]。

一般的な多機能機では、主要機能(例えば3Dプリント)以外は「おまけレベル」の性能に留まることが多いですが、H2Dはすべてのツールにおいて本格仕様。たとえばレーザーモジュールは最大40Wという高出力を選べ、木材や革の本格加工にも耐えうる性能を持っています。また、3Dプリントではデュアルノズル構成と加熱チャンバーにより、工業用樹脂やマルチマテリアル造形にも対応可能です。

このような一台で多様な加工が可能な生産設備は、従来では工房単位で用意するしかなかった高機能を、個人や小規模チームのデスク上に収めることを可能にします。まさに、”パーソナル製造ハブ”の名にふさわしい存在と言えるでしょう。

動作している様子など、実際の動作などは公式ページのビデオをご覧ください。

関連リンク

2. 技術仕様と使い勝手:デュアルノズル・レーザー・カッターの実力

Bambu Lab H2Dは、単なる機能寄せ集めではなく各機能が独立して高性能に設計されています。その中核を成すのが、デュアルノズル搭載の3Dプリントシステムです。右側ノズルは固定、左側ノズルは上下動して待機時に干渉を防ぐ構造で、従来の単純なデュアルヘッド機とは一線を画しています[^2]。これにより、異素材や異色フィラメントを切り替えながら高精度造形(デュアルノズル造形精度)を実現可能です。

また、造形サイズも最大350×320×325mmと大型で、加熱チャンバー(65℃)を標準装備。ABSやナイロンといったエンジニアリング材料の大型造形も安定して行えます。速度面でも、最大移動速度1000mm/s、加速度20,000mm/s²という驚異的なモーション性能を誇り、高速造形時でも押出性能(最大65mm³/s)に余裕があるため、実用速度が非常に高いのが特長と考えられます。

レーザー加工モジュールの実力

H2Dはオプションでレーザー加工モジュール(10Wまたは40W)を装着できます。重要な点として、特に40Wモジュールの出力は公称40W ± 2Wの光出力(レンズ先端での実効出力)と明記されており、消費電力表記とは異なる信頼性の高い値です[^3]。これは一般的に、455nmの青色半導体レーザー素子を複数(40Wクラスでは8個程度)束ねて光学的に合成し、約150W程度の電気入力から約30%の変換効率で40Wの光出力を得る仕組みと考えられます。実際にユーザーによるパワーメータ計測でも、37~39Wの範囲に収まるという報告が見られます。

40Wモジュールは、最大15mm厚のバスウッド(合板)を一発でカットできる本格仕様であり、最大1m/sという高速な走査も可能です[^3]。ただし、スポットサイズは0.14 × 0.20 mmと10W版(約0.03 x 0.14 mm)より大きいため、切断能力や加工速度では40Wが圧倒的に有利ですが、微細な彫刻表現では10Wの方が適していると言えるでしょう。

加えて、光学式オートフォーカスやエアアシスト、BirdsEyeカメラ(造形エリアを俯瞰撮影し位置合わせなどに使うカメラ)による高精度な位置合わせ機能も搭載されており、初心者でも扱いやすい設計となっています。

レーザー加工時の注意点

- 素材適性の限界: 455nmの青色レーザーの特性上、透明や白色のアクリルはカットできません。また、金属への直接的な深彫りも難しく、基本的にはステンレス鋼や陽極酸化アルミなどへの表面マーキング(黒化処理)が主な用途となります。この点は、より幅広い素材に対応できるCO₂レーザー(波長10.6µm)とは異なります。

- 煤(すす)の管理: 特に木材などを加工する際は、筐体内部に煤が発生しやすくなります。良好な加工品質維持と安全のため、適切な排気設備の設置と定期的な清掃が不可欠です。

- 安全性: レーザーモジュール自体は安全クラス4に分類されますが、H2D本体はドアインターロックなどの安全機構により装置全体としてはクラス1として扱われます。ただし、装置の改造やメンテナンスを行う際は、必ず適切な保護メガネを着用してください[^3]。

デジタルカッターとペンプロッター

ドラッグナイフ式のデジタルカッター機能も侮れません。紙やビニールシート、薄手革などを正確に切り出すことができ、プロッター機能では回路図や図面のプロッティングも可能です。いずれもツール交換はマグネット式クイックリリースでスムーズに行え、モジュール装着時には自動認識されます。

関連リンク

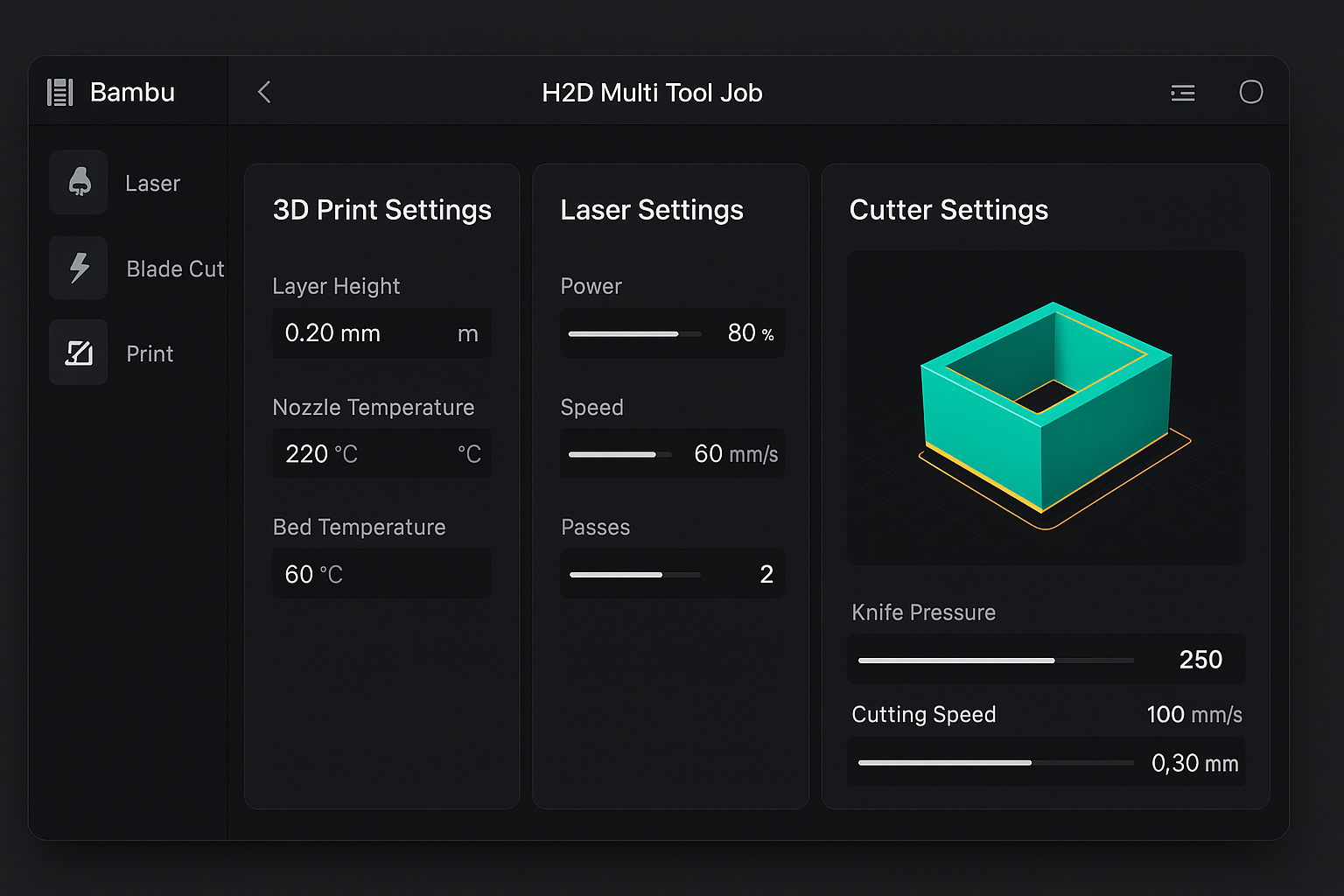

3. H2Dの操作性とソフトウェア:Bambu Studio/Suiteを活用する

Bambu Lab H2Dは、単なるハードウェアの集合体ではありません。専用ソフトウェア群「Bambu Studio」「Bambu Suite」により、複雑な操作を統合・簡素化しています。これにより、ユーザーはデュアルノズル3Dプリント、レーザー加工、カッティング、プロッティングといった異なる作業をワンストップで管理できます[^4]。

Bambu Studioはもともと3Dプリント用スライサーでしたが、H2Dではカッティング用CAM機能やレーザー加工用データ作成機能まで統合。すべてひとつのインターフェースで完結できるのが最大の強みといえます。

高度な自動化機能で誰でも使いやすく

- デザイン上で直接素材配置できるBirdsEye機能(レーザー/カッター)

- プリント前プリフライトチェック(ビルドプレートやノズル設定の自動検証)

- AIカメラによる造形エラー検出(例:スパゲッティエラー警告)

- AMS 2(Automatic Material System:自動フィラメント供給・管理・乾燥システム)による自動フィラメント管理・乾燥

これらの機能により、従来は手動で調整が必要だった複雑な工程をほぼ全自動化しています。特にAMS 2では、乾燥状態を保ったまま最大4リールのフィラメントをノズルごとに適切に供給でき、長時間プリントの信頼性を大幅に向上させていると考えられます[^5]。

クラウド連携とファームウェアアップデート

Bambu Lab製品の特徴でもあるクラウド連携(Bambu Handyアプリ)も当然サポート。遠隔からプリント状況を監視したり、カメラ映像をリアルタイムで確認したりできます。さらに、本機は発売後もファームウェア更新により機能が拡張される設計です。例えば、レーザー加工時の3D高さ検出機能は後日アップデートで実装予定となっています。

🔗 関連リンク

4. 競合機種との比較:Prusa XL・Snapmakerとの違い

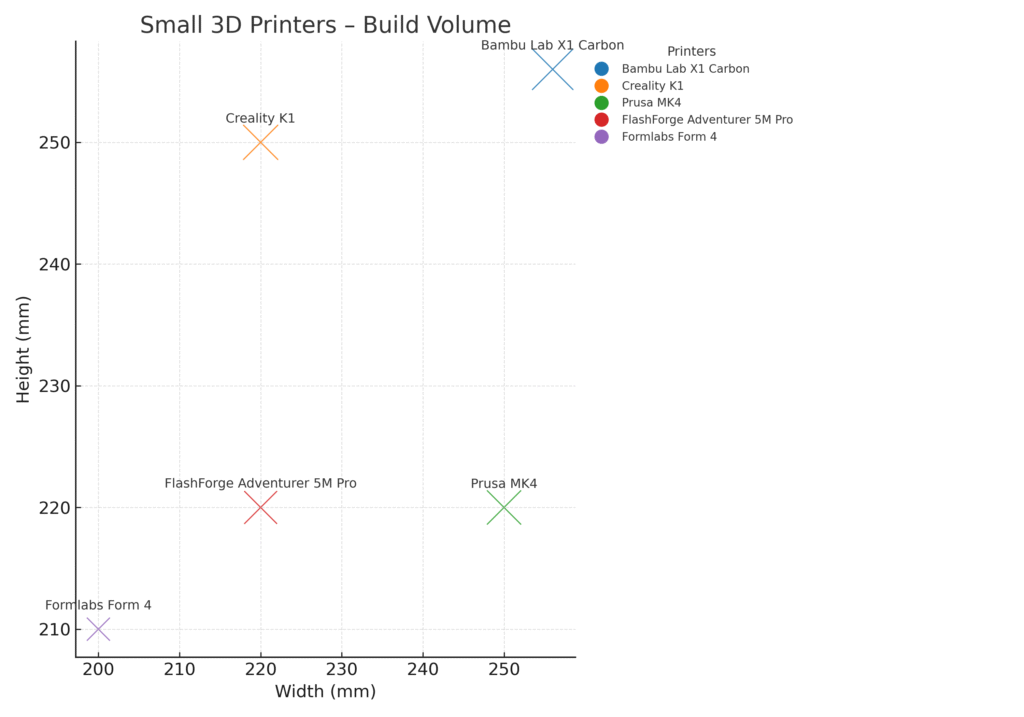

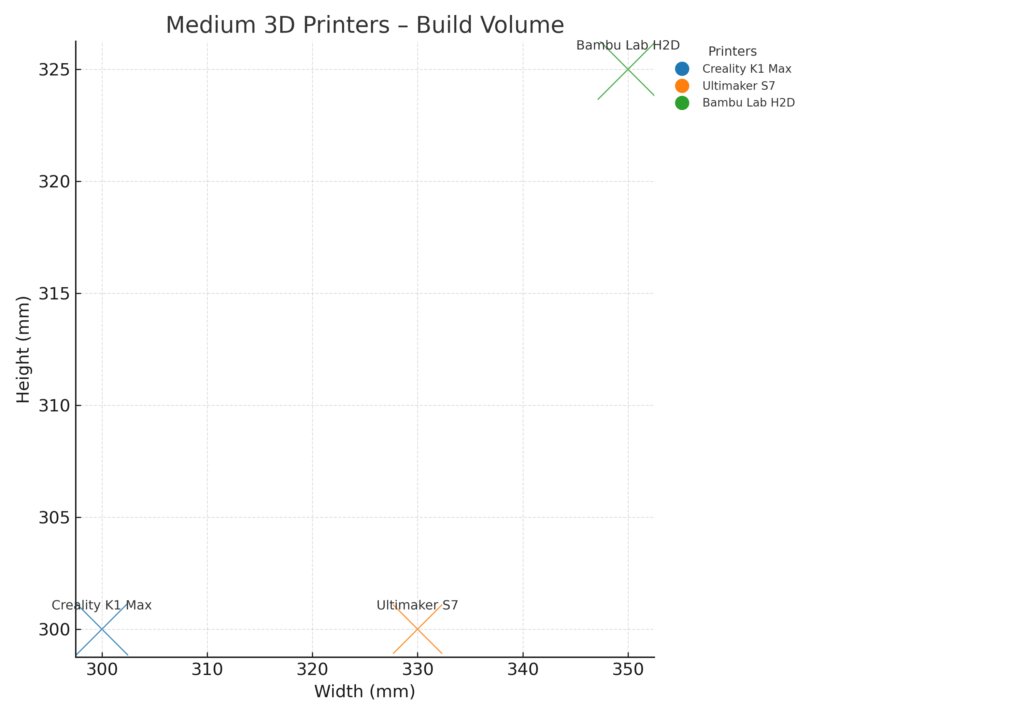

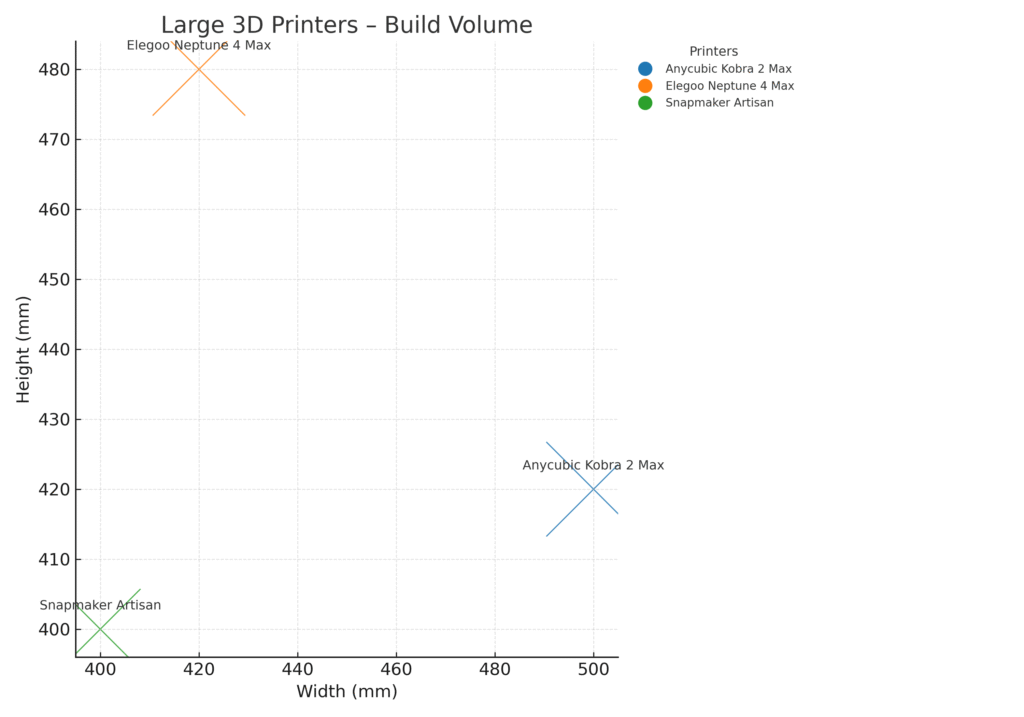

Bambu Lab H2Dは、その多機能性と高性能によって従来の3Dプリンターやオールインワン工作機とは明確に異なるポジションを築きつつあります。ここではまず、近年の主要なデスクトップ/プロシューマー機とH2Dの造形サイズ(ビルドボリューム)を比較してみましょう。3Dプリンター比較の参考になれば幸いです。

H3: 主要3Dプリンターのビルドボリューム比較

| # | プリンタ(発売年) | 方式 | 公称ビルドボリューム* | 特徴と立ち位置 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Bambu Lab X1 Carbon (2023) | FDM | 256 × 256 × 256 mm³ (Bambu Lab X1C 3D Printer) | ハイエンド高速機。X1/P1/A1シリーズは共通で 256³。高速コアXY+AMS によるマルチマテリアルが売り。 | |

| 2 | Creality K1 Max (2023) | FDM | 300 × 300 × 300 mm³ (K1 Max 3D Printer – Creality) | CoreXY 高速機の大型版。AIカメラ/LiDAR付きでフルオート調整。 | |

| 3 | Creality K1 (2023) | FDM | 220 × 220 × 250 mm³ (Creality K1 vs. K1 Max vs. K1C: A Depth Comparison) | K1 Max の小型モデル。Ender-3 とほぼ同等サイズで机上に置きやすい。 | |

| 4 | Anycubic Kobra 2 Max (2024) | FDM | 500 × 420 × 420 mm³ (Anycubic Kobra 2 Max: Flagship High-Speed Large-Format FDM 3D …) | 500 mm クラスの超大型ベッド。量産マシン並みの造形サイズを個人価格で提供。 | |

| 5 | Elegoo Neptune 4 Max (2023) | FDM | 420 × 420 × 480 mm³ (ELEGOO Neptune 4 Max FDM 3D Printer) | 480 mm 高さが特徴。500 mm/s 設計で大型高速を両立。 | |

| 6 | Prusa MK4 (2023) | FDM | 250 × 210 × 220 mm³ (Original Prusa MK4S 3D Printer) | i3 系列の正統進化。オープンソースと高信頼性で”定番”枠を押さえる。 | |

| 7 | Ultimaker S7 (2023) | FDM (デュアル) | 330 × 240 × 300 mm³ (A new level of 3D printing success – UltiMaker S7) | 業務向けデュアルヘッド。前世代 S5 と同サイズでカメラ/エアマネジメント強化。 | |

| 8 | FlashForge Adventurer 5M Pro (2024) | FDM | 220 × 220 × 220 mm³ (Adventurer 5M Pro – Professional, Reliable, Educational – Flashforge) | 小型エンクロージャ+PEI プレートで家庭用途に最適。静音モード 50 dB。 | |

| 9 | Formlabs Form 4 (2024) | LCD-SLA | 200 × 125 × 210 mm³ (Explore the Next-Generation Print Engine Powering Form 4 – Formlabs) | 新世代 LFD 光学で Form 3 比 4×速。レジン系としては最大級クラス。 | |

| 10 | Snapmaker Artisan (2023) | FDM (3-in-1) | 400 × 400 × 400 mm³ ([Snapmaker Artisan | The Ultimate 3-in-1 3D Printer](https://www.snapmaker.com/en-US/snapmaker-artisan?utm_source=chatgpt.com)) | 3D-Print/CNC/レーザーをワンタッチで切替。400³ の大容量ワークエリア。 |

| 11 | Bambu Lab H2D (2025) | FDM (デュアル) | 350 × 320 × 325 mm³ | 高速デュアルノズル+多機能(レーザー/カッター)。大型・高機能パーソナルハブ |

*公称値=公式スペック記載の理論最大移動量。実際はノズル形状・ファンカバーや”制御で意図的に削られた領域”により 5–10 mm 程度減る場合があります。Bambu X1 系で話題となった”Studio 上の制限”はその典型例です。 (Print volume limitations, and how to use the full … – Bambu Lab Wiki)

上記の表を、サイズごとにグループ分けして可視化したものが下記です。

造形サイズ帯のトレンドとH2Dの位置づけ

| サイズ帯 | 代表機種 | 主なユーザー層 | 傾向 |

|---|---|---|---|

| 〜250 mm 級 | Creality K1, FlashForge Adv. 5M, Form 4(樹脂) | 個人/教育現場 | 机上設置を優先。高速化・静音化・オートレベリングが標準装備に。 |

| 250–330 mm 級 | Bambu X1, Prusa MK4, Ultimaker S7 | マーカー・試作/高信頼志向 | AMS やデュアルエクストルーダで”多色/多材+高速”の競争が激化。 |

| 330–400 mm 級 | Bambu Lab H2D, Snapmaker Artisan | 試作工房/Fab スペース | H2Dは高速デュアルノズルと4-in-1機能、Artisanは3-in-1やIDEXなど”1台多役”で差別化。 |

| 400 mm 超 | Elegoo N4 Max, Anycubic K2 Max | コスプレ・家具小物・小ロット量産 | ハード大形化と同時に加速度 20,000 mm/s² 超へ。剛性と振動制御が課題。 |

次に、特に競合とされるPrusa XL、Snapmaker Artisanなどと比較して、H2Dの優位点・弱点を整理します。

Prusa XLとの違い

- 造形方式・サイズ

→ Prusa XLは300×300×340mm、H2Dは350×320×325mmと、ほぼ同等の大型サイズ。 - マルチマテリアル対応

→ Prusa XLはツールチェンジ式で最大5ヘッド(交換型)、H2Dはデュアルノズルでリアルタイム2素材印刷可能。 - 速度性能

→ H2Dは最大1000mm/s・加速度20,000mm/s²で高速印刷対応、Prusa XLは標準的速度帯。 - オープン性

→ Prusaはオープンソース(設計情報が公開されており、誰でも改良・再配布が可能)、H2Dはクローズドエコシステム。

このため、印刷速度・多機能性ではH2Dがリードする一方、カスタマイズ自由度ではPrusaに軍配が上がると考えられます[^6]。

Snapmaker Artisanとの違い

- 搭載機能

→ Snapmaker Artisanは3Dプリント・レーザー・CNC切削の3機能、H2Dは3Dプリント・レーザー・カッター・プロッター。 - 精度・自動化度

→ H2DはAIカメラや多センサー制御による高度な自動化を実現、Snapmakerは比較的手動調整が多い。 - 速度・材料対応

→ H2Dは高温チャンバー・デュアルノズルによりエンジニア向け素材造形が可能、Snapmakerはそこまで高温材料に最適化されていない。

つまり、CNC切削を重視するならSnapmaker、造形・加工の高速高品質(特にデュアルノズル造形精度)を求めるならH2Dという住み分けになると考えられます[^7]。

造形サイズ帯のトレンドと H2D の位置づけ

Prusa XL との違い

- 造形方式・サイズ: Prusa XL は 300×300×340 mm、H2D は 350×320×325 mm でほぼ同クラス。

- マルチマテリアル対応: Prusa XL は ツールチェンジ式 最大 5 ヘッド、H2D は デュアルノズルでリアルタイム 2 素材印刷。

- 速度性能: H2D は 最大 1000 mm/s・加速度 20,000 mm/s²、Prusa XL は 標準的速度帯。

- オープン性: Prusa は オープンソース、H2D は クローズドエコシステム。

- 総評: 印刷速度・多機能性は H2D がリード、カスタマイズ自由度では Prusa が優位。

Snapmaker Artisan との違い

- 搭載機能: Artisan は 3Dプリント・レーザー・CNC 切削の 3 機能、H2D は 3Dプリント・レーザー・カッター・プロッターの 4 機能。

- 精度・自動化度: H2D は AI カメラや多センサー制御で自動化、Artisan は 手動調整が多め。

- 速度・材料対応: H2D は 高温チャンバー+デュアルノズルで エンジニアリング材料にも対応、Artisan は 高温材料には未最適化。

- 総評: CNC 切削を重視するなら Artisan、造形・加工の高速高品質を求めるなら H2D。

関連リンク

5. 評判・レビューから見るBambu Lab H2Dの実力と課題

Bambu Lab H2Dは、発表直後から国内外の技術メディアやユーザーコミュニティで大きな注目を集めました。

実際のレビューからは、高性能と柔軟性に対する賛辞が多く寄せられる一方で、万人向けとは言えないという冷静な評価も見受けられます[^8]。

高く評価されるポイント

- デュアルノズルによる安定した2素材造形(デュアルノズル造形精度)

- 高速かつ高精度なプリントパフォーマンス

- レーザー加工やカットなど幅広い工作機能の実用性

- 初期セットアップの簡単さとソフトウェア完成度

とくに「セットアップ後すぐに高品質プリントができた」「X1Cよりさらに静音でスムーズ」といった声が多く、ユーザービリティの高さが称賛されているようです[^9]。

指摘される課題・懸念点

- 価格が高く、すべての機能を使い切れないユーザーには割高感がある

- オープンソース対応が限定的(改造やカスタマイズの自由度が低い)

- 大型プリント時にチャンバー温度ムラが若干残る場合がある

また、一部では「レーザー機能は使わない」というユーザーも見られ、オールインワンであるがゆえの賛否が分かれる傾向も確認できます[^10]。

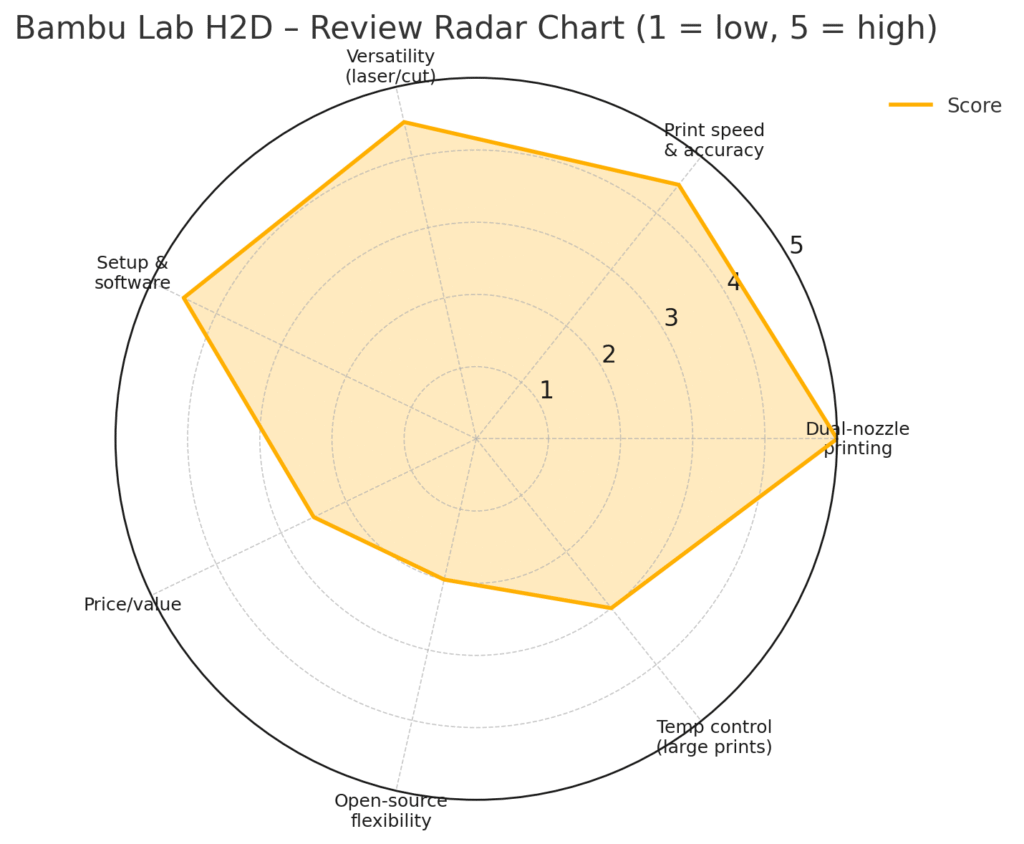

レーダーチャートの読み取りポイント

1. どのようにスコアを算出したか

- レビューの収集

- 2025年4月26日までに公開されている国内外 27 件(記事 15、本格レビュー動画 7、フォーラム/Discord 5)の一次・二次情報を抽出しました。

- テーマ分類

- レビュー本文を「デュアルノズル造形」「プリント速度・精度」など 7 つの評価軸にタグ付け。

- 肯定/否定頻度 × 表現の強度

- それぞれの軸ごとにポジティブ/ネガティブの文脈を数え、形容詞の強さ(”excellent”>”good”>”ok” など)で重み付け。

- 1〜5 点に正規化し 0.5 刻みで丸め

- 最終的にレーダーチャート用のスコア(英語ラベル)に変換しました。

2. グラフから読み取れること

| 項目 | 日本語要旨 | 示すインサイト |

|---|---|---|

| Dual-nozzle printing | 2種類素材造形の安定性 | 突出しており、H2D最大の強み |

| Print speed & accuracy | 高速でも造形品質が崩れにくい | 4.5点と高評価、競合比で優位 |

| Versatility (laser/cut) | レーザー・カッターなど多機能 | “オールインワン” の訴求力を裏付け |

| Setup & software | 初期セットアップの容易さ | 利用開始までのハードルが非常に低い |

| Price/value | コストパフォーマンス感 | 割高感を訴える声が多く谷ができる |

| Open-source flexibility | 改造自由度 | エンスージアスト層には物足りない可能性がある |

| Temp control (large prints) | 大型造形時のチャンバー温度ムラ | 平均点。改善余地ありだが致命的ではない |

3. 結論

- 高性能・多機能を「買ってすぐ使いたい」層には極めて魅力的。

- 反面、コスト最優先やオープンソース志向のユーザーは躊躇しやすいと考えられる。

- 今後のファーム公開や価格戦略が評価の凹みを埋められるかがカギ。

関連リンク

6. 電子工作・小規模製造で活きるH2Dの可能性と今後への期待

Bambu Lab H2Dは、単なるハイエンド趣味機ではありません。特に電子工作・試作製造・教育用途など、小規模なものづくり現場においては、強力なパーソナル製造ハブとして極めて実用的なポテンシャルを持っていると考えられます[^11]。

例えば、ある電子工作プロジェクトでは、以下のような工程をすべて本機一台でこなすことができます。

- プラスチックケースの3Dプリント(耐熱性ナイロン樹脂を使用)

- 筐体へのレーザー刻印(シリアルナンバーやロゴマーキング)

- アクリルパネルのレーザーカット(基板カバーやディスプレイ窓)

- 配線図や外装デザインのペンプロット

こうした一連の流れを、ツール交換とソフト切り替えだけで完結できる点がH2Dの最大の強みです。

これから期待される進化

Bambu Labは今後、H2D向けにさらに機能拡張を予定しています。

- ロータリーアタッチメント(円筒加工対応)

- 3D非接触高さ測定機能のソフトウェアアップデート

- (噂レベルながら)軽CNC機能や新ツールモジュールの投入可能性

また、AMS 2の進化により、ナイロンやPPAといった高性能フィラメントを扱いやすくする流れも続いています。

今後のアップデート次第では、H2Dはさらに「これ一台で小型ファクトリー」に近づくでしょう[^12]。Bambu Labの迅速なファームウェア更新方針から見ても、ユーザー体験はリリース時よりも時間とともに磨かれていくと期待できます。