これまでの記事で、中華製CNCの基本知識、リスク、そして選び方のポイント(技術仕様)について解説してきました。いよいよ今回は、その知識を元に実際に中華製CNCを購入し、組み立て、調整し、そして使いこなしていくための実践的なノウハウを完全ガイドします。

「信頼できるお店はどうやって見つけるの?」

「輸入って難しそう…費用はどれくらいかかる?」

「組み立てや調整って、初心者でもできる?」

「使っていてトラブルが起きたらどうしよう?」

「もっと性能を上げるにはどうすればいい?」

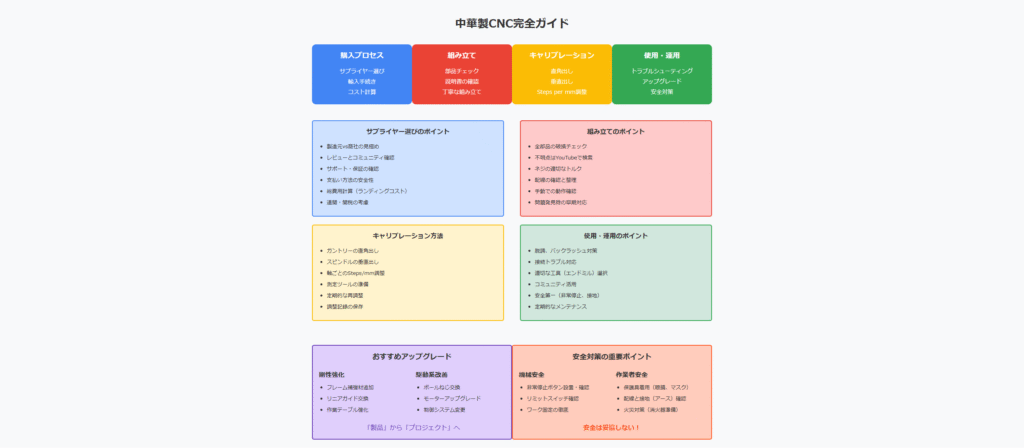

そんな疑問や不安を解消するために、この記事では、

- 購入プロセスにおけるサプライヤー選びと輸入の注意点

- マシン到着後の組み立てと必須の調整(キャリブレーション)方法

- よくあるトラブルとそのシューティング(解決策)

- おすすめのアップグレード・改造方法

- 安全にCNCマシンを使うための最重要ポイント

- 困ったときに頼りになる情報源(コミュニティなど)

といった、中華製CNCを最大限に活用するための具体的なステップとヒントを網羅的にご紹介します。この記事を最後まで読めば、中華製CNCとの付き合い方が分かり、あなたのモノづくりがさらに加速するはずです。

目次

前回までのおさらい:中華製CNCの選び方のポイント

実践的な話に入る前に、前回(【中華製CNC 選び方】)の重要ポイントを思い出しましょう。マシン選びでは、以下の技術仕様を自分の目的と照らし合わせて比較検討することが重要でした。

- 加工範囲 (X, Y, Z): 作りたいモノのサイズに合わせる。

- スピンドル: パワー(出力)、回転数、冷却方式、コレットを確認。

- 駆動方式: モーター(ステッピング/サーボ)と伝達機構(ボールねじ/台形ねじ)の組み合わせで精度・速度が変わる。

- 制御システム: コントローラーの種類とソフトウェアの互換性(特にポストプロセッサ)。

- フレームと剛性: 最重要! 加工品質に直結。材質、構造、ガイド部品を見る。

- 精度: カタログスペックは参考程度に。現実的な期待値を。

- 電源: 自宅/工房の環境で使えるか確認。

これらのポイントを踏まえ、購入したいマシン候補が決まったら、次のステップに進みましょう。

いざ購入!信頼できるサプライヤーの見つけ方と輸入の注意点

中華製CNCの購入は、国内の通販サイトでボタンを押すような手軽さとは少し異なります(一部の有名メーカーはAmazonで購入できるものもあります。最初はこういったものを買うのもいいかも知れません)。特に海外(主に中国)のプラットフォーム(Alibaba, AliExpressなど)から直接購入する場合、いくつか注意すべき点があります。

失敗しないサプライヤー選び:製造元 vs 商社、見極めのコツ

プラットフォーム上には、実際の製造元と、製品を仕入れて販売する商社(トレーディングカンパニー)が混在しています。一般的に、製造元から直接購入する方が、技術的な質問への対応やアフターサポート、品質管理の面で有利なことが多いですが、見分けるのは簡単ではありません。

見極めのヒント:

- 取扱製品: 非常に多種多様な(しかも関連性の薄い)製品を扱っている場合は商社の可能性が高い。製造元は自社製品に特化していることが多い。

- Webサイトや情報: 自社工場に関する情報(写真、動画、設備など)が具体的か。曖昧だったり、過度に綺麗すぎる写真は疑わしい。

- 技術的な質問への回答: 具体的な技術仕様やカスタマイズに関する質問に、的確かつ迅速に答えられるか。知識が浅い、回答をはぐらかす場合は要注意。

- 要求への対応: 工場の写真や、特定の精度チェック(例: スピンドル垂直度測定)の動画提供を依頼してみる。渋る、できない場合は怪しい。

- レビューや取引履歴: 参考程度ですが、長年の取引実績や、具体的で詳細な(良い点も悪い点も書かれた)レビューが多いかは判断材料の一つ。

重要: 少しでも不安を感じたら、曖昧なまま取引を進めないこと。複数のサプライヤー候補を比較検討し、納得できる相手を選びましょう。

レビューとコミュニティ情報の賢い活用法

サプライヤー自身の情報だけでなく、第三者の声も重要です。

- プラットフォーム上のレビュー: 星の数だけでなく、コメント内容をよく読みましょう。具体的か、写真付きか、どんな問題が報告されているかなどをチェック。ただし、レビューは操作されている可能性もあるので過信は禁物。

- 独立したフォーラム/コミュニティ: CNCzone, Reddit (r/CNCなど), 国内のCNC関連フォーラム、個人のブログなどが非常に役立ちます。購入検討中の機種名やサプライヤー名で検索し、実際のユーザーの生の声(成功談、失敗談、トラブル報告、改造例など)を集めましょう。

要確認!サポート、保証、支払い前のコミュニケーション

購入ボタンを押す前に、以下の点を確認しておくことがトラブル防止につながります。

- コミュニケーション: 問い合わせへの返信速度、丁寧さ、英語(または日本語)での意思疎通がスムーズか。

- アフターサポート: 具体的にどのようなサポート(期間、内容、連絡方法)が提供されるのか?期待しすぎは禁物ですが、最低限の確認は必要。

- 保証: 保証期間、対象部品、故障時の対応プロセス(部品送付?修理?)、交換部品の送料はどちらが負担するか?(国際送料は高額!)などを明確に書面(メールなど)で確認しましょう。

- 支払い方法: 安全な支払い方法(PayPalなど、買い手保護があるもの)が利用できるか。

意外な落とし穴?輸入手続きと費用(送料/通関/関税/消費税)

海外からCNCマシンのような大型・重量物を購入する場合、本体価格以外にも様々な費用と手続きが発生します。これを見落とすと、予算オーバーになる可能性があるので要注意!

- 国際送料: 配送方法(航空便/船便)、重量、サイズ、配送先によって大きく変動します。数万円~数十万円かかることも普通です。必ず事前に見積もりを取り、配送条件(インコタームズ: FOB, CIF, DDPなど)を確認しましょう。(DDP以外は、日本到着後の港湾費用や国内輸送料が別途かかる可能性が高い)

- 通関手続き: 日本に輸入する際に税関での手続きが必要です。個人で行うことも可能ですが、複雑な場合もあるため、通関業者に代行を依頼するのが一般的です。その場合、代行手数料がかかります。

- 関税と消費税: 日本の税関で、輸入関税(品目によって税率が異なる)と消費税(本体価格+送料+保険料などに対してかかる)が課せられます。これも含めて総費用を計算する必要があります。税率は事前に税関のウェブサイトなどで調べられます。

総費用(ランディングコスト)= 本体価格 + 国際送料 + 保険料 + 通関手数料 + 関税 + 消費税 +(場合によっては国内輸送料など) と考え、予算を立てましょう。

マシン到着!組み立てから調整(キャリブレーション)までのステップ

苦労して選んだマシンが無事に到着!しかし、ここからが本番です。特にキット製品などは、ユーザー自身の手で組み立て、そして精密な調整を行う必要があります。

開梱から組み立てまでの注意点:焦らず確実に

- 開梱と部品チェック: 到着したらすぐに開梱し、梱包リスト(パッキングリスト)と照らし合わせて、全ての部品が揃っているか、輸送中に破損していないかを徹底的に確認します。問題があれば、すぐに写真や動画で証拠を記録し、サプライヤーに連絡しましょう。

- 説明書の確認: 説明書が付属している場合は、まず内容をよく読みます(ただし、中華製CNCの説明書は不親切なことが多いです…)。説明書が不十分または無い場合は、YouTubeで同じ機種の組み立て動画を探したり、オンラインコミュニティで情報を探したりするのが有効です。

- 丁寧な組み立て: 説明書や動画の指示に従い、焦らず、一つ一つの工程を確実に進めます。

- ネジは適切なトルクで締め付け、緩みがないか確認する(締めすぎにも注意)。

- 配線は、コネクタの向きや接続先を間違えないように慎重に。ケーブルが引っ張られたり、可動部に挟まれたりしないように、綺麗にまとめましょう(ケーブルタイやケーブルチェーンを活用)。

- 組み立てながら、部品に歪みやバリなどの品質問題がないかもチェックします。

- 初期動作確認: 全て組み上がったら、いきなり電源を入れるのではなく、手で各軸(X, Y, Z)をゆっくり動かしてみて、スムーズに動くか、異音や引っかかりがないかを確認します。

絶対に必要!必須キャリブレーションの方法 (直角出し/垂直出し/Steps per mm)

組み立てただけでは、CNCマシンは正確な加工ができません。機械的な精度を最大限に引き出すためのキャリブレーション(調整)作業が不可欠です。特に重要な3つの調整を紹介します。

- ガントリーの直角出し (Squaring):

- 目的: X軸とY軸が正確に直角になっているかを確認・調整します。これが狂っていると、加工した四角形がひし形になったり、円が歪んだりします。

- 方法例:

- 大きな直角定規(スコヤ)を当てて隙間を確認する。

- 加工範囲の対角線の長さを測定し、差がないか確認する。

- (デュアルY軸モーターの場合)両側のモーターを同期させ、ズレを調整する。

- スピンドルの垂直出し (Tramming):

- 目的: スピンドルの回転軸が、マシンの作業面(ベッド)に対して、前後左右の両方向で完全に垂直になっているかを確認・調整します。これが狂っていると、加工面に段差ができたり、工具が片当たりして仕上がりが悪くなったりします。

- 方法例:

- スピンドルにダイヤルインジケーターを取り付けた治具を装着し、作業面の上で円を描くように回転させ、インジケーターの読みの差を測定します。

- 読みの差がゼロになるように、スピンドルマウント部分に薄い**シム(金属板など)**を挟んで傾きを調整します。

- 軸キャリブレーション (Steps per mm 調整):

- 目的: 制御ソフトウェア上で「100mm動け」と指令したときに、実際に正確に100mm移動するように、モーターのステップ数と移動量の関係を設定します。

- 方法例:

- 各軸(X, Y, Z)で、制御ソフトを使って既知の距離(例: 100mmや200mm)を移動させる指令を出します。

- ダイヤルゲージや精密なノギスを使って、実際の移動量を正確に測定します。

- 指令値と実測値のズレから計算し、制御ソフトウェア(例: GRBLの設定 $100, $101, $102)の steps/mm の値を修正します。

ポイント: これらのキャリブレーションは、一度行えば終わりではなく、定期的に確認・再調整することが推奨されます。特にマシンを移動させたり、大きな負荷がかかる加工をした後などは要チェックです。面倒に感じるかもしれませんが、精度の高い加工結果を得るためには避けて通れない、非常に重要な作業です。必要な測定工具(ダイヤルインジケーター、スコヤ、ノギスなど)も揃えておきましょう。

よくある問題とトラブルシューティング集:これで安心!

中華製CNCを使っていると、様々なトラブルに遭遇することがあります。ここでは代表的な問題とその原因、基本的な対処法を紹介します。慌てず原因を探ることが解決の第一歩です。

脱調、バックラッシ、びびり… 代表的な問題の原因と対策

- 脱調 (ステッピングモーター):

- 症状: 加工の途中で「ガガッ」という異音がして位置がずれ、加工形状が崩れる。

- 主な原因: 無理な切削条件(送り速度が速すぎる、切り込みが深すぎる)、機械的な抵抗(引っかかり、潤滑不足)、モーター/ドライバーのトルク不足、モータードライバの設定(電流値など)不適切、カップリング(モーター軸とネジ軸をつなぐ部品)の緩み。

- 対策: 切削条件を緩める、機械の可動部を清掃・潤滑する、カップリングのネジを締め直す、モータードライバの電流設定を見直す、加速度や最高速度の設定を下げる。

- バックラッシによる精度不良 (主に台形ねじ):

- 症状: 円が完全な円にならない、四角の角が丸まる、進行方向が変わる部分で線がずれる。

- 主な原因: 台形ねじとナットの間の構造的な「遊び」。

- 対策: 制御ソフトウェアのバックラッシ補正機能を使う(根本解決ではない)、アンチバックラッシ ナットに交換する、ボールねじにアップグレードする。

- びびり (Chatter):

- 症状: 加工中に「キーン」という甲高い音や激しい振動が発生し、加工面が波打ったように荒れる。

- 主な原因: マシンの剛性不足(フレーム、ガントリー、スピンドルマウント)、切削条件が厳しすぎる、工具の突き出し量が長すぎる、工具の切れ味が悪い・欠けている、スピンドルの回転数が不適切。

- 対策: 送り速度や切り込み深さを減らす、スピンドル回転数を変えてみる(共振点を避ける)、工具の突き出し量を短くする、切れ味の良い工具に交換する、可能であればマシンの剛性を高める(補強など)。

接続トラブル、DSPコントローラーの癖と対処法

- 接続トラブル:

- 症状: PCがマシンを認識しない、制御ソフトが接続できない、加工中にUSB接続が切断される。

- 主な原因: USBケーブルの品質不良・断線、PCのUSBポートの問題、電気的ノイズ(特にスピンドルや電源からのノイズ)、ドライバーソフトウェアの問題、コントローラーボード自体の不具合。

- 対策: 高品質なシールド付きUSBケーブルを使う、USBケーブルの長さを短くする、別のUSBポートを試す、USBハブを使わずPCに直接接続する、ノイズ対策(フェライトコアの追加、配線の見直し、適切な接地)、ドライバーの再インストール、別のPCで試す。

- DSPコントローラーの癖:

- 症状: 操作方法が分かりにくい、設定が保存されない、特定のGコードでエラーが出る、USBメモリを認識しない。

- 主な原因: コントローラー自体のバグや仕様、ドキュメント不足。

- 対策: オンラインコミュニティで同じコントローラーを使っている人の情報を探す、ファームウェアのアップデート(もしあれば)を試す、別のUSBメモリを試す、シンプルなGコードで試してみる。どうしても解決しない、使いにくい場合は、PCベースの制御システム(GRBLなど)への換装を検討するのも手です。

トラブルシューティングの基本: 問題が発生したら、何が起きたか、どんな状況で起きたかを正確に観察し、記録することが重要です。そして、一度に一つのことだけを変更して、原因を特定していくようにしましょう。

中華製CNCを使いこなす!おすすめアップグレードと工具選び

多くの中華製CNCは、購入した状態が完成形ではなく、むしろスタート地点です。使っていく中で不満点が出てきたり、より高い性能を求めたくなったりした場合、アップグレード(改造)によって性能を向上させることができます。

定番アップグレード:剛性強化、スピンドル交換で性能向上!

- 剛性強化:

- フレームへの補強材(アングル材、プレートなど)の追加。

- 弱い部品(薄いプレートなど)を厚いものに交換。

- 直動ガイドのアップグレード: Vローラーや丸棒シャフトから、プロファイルドリニアガイドへ交換(効果大だが作業は大変)。

- 作業テーブル(ベッド)をより厚く、剛性の高いもの(例: アルミプレート)に交換。

- スピンドル交換:

- 標準の低出力・騒音大の空冷スピンドルから、高出力な水冷VFDスピンドルへ交換。静音化とパワーアップが期待できる定番アップグレード。VFD(インバーター)の設置と設定が必要。

- 駆動系アップグレード:

- 台形ねじからボールねじへ交換。バックラッシを減らし、精度と速度を向上。

- オープンループステッピングモーターからクローズドループステッピングモーターやサーボモーターへ交換。脱調リスクをなくし、信頼性と性能を向上(制御システム全体の変更が必要な場合も)。

- 制御システム交換:

- 扱いにくいDSPコントローラーや基本的なコントローラーから、より高機能で情報量の多いシステム(GRBL + 高機能ボード, Mach3/4, LinuxCNCなど)へ変更。

- その他:

- 信頼性の高いリミットスイッチの追加・交換。

- Zプローブ(工具長測定センサー)の追加。

- 使いやすい捨て板(スポイルボード)の作成、材料固定方法(Tスロット、クランプ)の改善。

- 集塵システムの構築・改善。

ポイント: アップグレードは、マシンの構造や電気的な知識が必要になる場合があります。自信がない場合は、無理せず情報収集から始め、簡単なものから試してみましょう。コミュニティで先人の知恵を借りるのも有効です。

結果を大きく左右する!切削工具(エンドミル)の重要性と選び方

どんなに高性能なマシンでも、切削工具が悪ければ宝の持ち腐れです。工具選びは加工品質に直結する非常に重要な要素です。

- なぜ重要? 工具の材質、形状(刃の数、ねじれ角など)、コーティング、そして何より切れ味が、仕上がりの綺麗さ、加工速度、機械への負荷、そして工具自体の寿命を大きく左右します。

- 選び方の基本:

- 材料に合わせる: 加工する材料(木材、樹脂、アルミ、鉄など)に適した材質、形状、コーティングの工具を選びます。万能な工具はありません。

- 刃の数: 一般的に、刃数が多いほど切削面は綺麗になりますが、切りくずの排出性は悪くなります(特に溝加工)。材料や加工内容によって使い分けます(例: アルミには2枚刃、木材には1枚刃や2枚刃、樹脂には1枚刃など)。

- 品質: 安すぎる工具は、すぐに切れ味が悪くなったり、折れたり、振れが大きかったりします。信頼できるメーカーの、ある程度の品質の工具を選ぶことが、結果的にコストパフォーマンスが良い場合が多いです。

- シャンク径: マシンのスピンドルのコレットサイズに合った軸径の工具を選びます。

- 切削条件: 工具メーカーが推奨する切削速度(スピンドル回転数 RPM)と送り速度 (mm/min)、切り込み深さの条件を参考に、自分のマシンや材料に合わせて調整することが重要です。最初は控えめな条件から試し、徐々に最適な条件を見つけていきましょう。CAMソフトウェアでの設定も重要です。

ポイント: 工具は消耗品ですが、良い工具への投資は、良い加工結果を得るための最も効果的な方法の一つです。様々な種類の工具を試してみて、自分の加工に合ったものを見つけていくのもCNCの楽しみの一つです。

困った時の駆け込み寺!コミュニティと情報源を最大限に活用

中華製CNCは、公式のサポートが期待できないことが多い反面、ユーザー同士で情報を交換し、助け合う文化が根付いています。トラブル解決や情報収集のために、これらのコミュニティを積極的に活用しましょう。

頼りになるオンラインフォーラム・コミュニティ紹介

- CNCzone: 世界最大級。情報量は膨大だが英語中心。中華マシン専用のセクションも。

- Reddit: r/CNC, r/hobbycnc など。比較的新しい情報や活発な議論。特定の機種のサブレディットも探してみる価値あり。

- Facebookグループ: 「CNC」「自作CNC」「特定の機種名」などで検索。日本語グループも。

- 国内のCNC関連フォーラム、ブログ、SNS: 日本語で質問・相談できる場は心強い。個人のブログやYouTubeチャンネルも非常に参考になる。

- 地域のメイカースペース/ファブラボ: 実際にCNCを使っている人と直接交流できる貴重な場。

ソフト・ハードウェア固有の情報源もチェック

- GRBL, LinuxCNC, Mach3/4: それぞれ公式のドキュメントやフォーラムが存在します。

- CAMソフトウェア (Fusion 360, Vectricなど): 公式サイトやフォーラムで使い方やトラブルシューティング情報が見つかります。

- 特定メーカー/販売店: 一部のメーカーや国内販売店(AvalonTechなど)は、独自のフォーラムやサポート情報を提供している場合があります。

ポイント: 問題に直面したら、まずは関連キーワードで検索してみましょう。多くの場合、すでに誰かが同じ問題に遭遇し、解決策やヒントを共有してくれています。質問する際は、自分の環境(マシン、ソフト、設定)や、試したこと、具体的な症状を詳しく書くと、回答が得られやすくなります。

安全第一!CNCマシン利用上の最重要注意点

最後に、最も重要な安全についてです。CNCマシンは便利で楽しい道具ですが、使い方を誤れば重大な怪我や事故につながる危険性もはらんでいます。特に安全対策が不十分な場合もある中華製CNCでは、ユーザー自身が常に安全を意識し、対策を講じることが不可欠です。

命を守る!非常停止とリミットスイッチの確認

- 非常停止 (E-Stop) ボタン:

- 設置場所: 咄嗟の時に、すぐに手が届く押しやすい場所に設置されているか?

- 機能: 押したときに、スピンドルの回転と全ての軸の動きが確実に、即座に停止するか? 定期的にテストしましょう。後付けや配線変更も検討。

- リミットスイッチ:

- 機能: 機械が物理的な限界を超えて動こうとしたときに、確実に停止するか? ホーミング(原点復帰)が正常に機能するか?

- 配線: 断線や接触不良がないか、ノイズの影響を受けにくいか確認。

感電・ノイズ防止の基本:配線と接地(アース)

- 配線:

- ケーブル類が断線しかかったり、被覆が破れたりしていないか?

- 可動部にケーブルが挟まれたり、擦れたりしないように、適切に保護・固定されているか? (ケーブルチェーンなど)

- 素人が改造したような危険な配線になっていないか?

- 接地 (アース):

- 最重要! マシン本体、制御ボックス、スピンドルなどが、確実に接地(アース)されているか必ず確認してください。適切な接地は、感電事故の防止と、誤動作の原因となる電気的ノイズの低減に不可欠です。

怪我と火災を防ぐ:保護具、ワーク固定、火災対策

- 保護具:

- 保護メガネ: 加工中は絶対に着用! 切りくずや破損した工具の破片が飛んでくる危険があります。

- 防塵マスク: 粉塵が多く発生する材料(MDFなど)を加工する際は着用。

- 服装: 回転部に巻き込まれる可能性がある、袖の広がった服やネクタイ、長い髪などは避ける。

- ワークピース(加工材料)の固定:

- 加工を開始する前に、材料がクランプや両面テープなどで、絶対に動かないようにしっかりと固定されていることを確認! 加工中に材料が外れると、材料や工具が飛散し非常に危険です。

- 火災対策:

- 特に木材など可燃性の材料を加工する場合、切りくずや摩擦熱が原因で火災が発生するリスクがあります。

- 消火器を必ず近くに準備しておくこと。

- 加工中は絶対に機械から目を離さないこと。集塵機を使っている場合、ダクト内に切りくずが溜まっていないかも注意。

「これくらい大丈夫だろう」という油断が、大きな事故につながります。 常に安全を最優先し、危険予知をしながら作業することを心がけてください。

最終まとめ:中華製CNCは手間をかける価値があるか?

3回にわたり、中華製CNCの基本から選び方、そして購入・運用までの実践的なノウハウを解説してきました。

中華製CNCは、確かに安価で手軽にCNCの世界に足を踏み入れられる魅力的な選択肢です。しかし、その裏には**品質のばらつき、サポートの不安、そしてユーザー自身が行うべき多くの作業(組み立て、調整、トラブルシューティング、安全対策)**が存在します。

それは、単なる「製品」というより、**ユーザーが時間と労力、そして知恵を注ぎ込んで育て上げていく「プロジェクト」**に近いものかもしれません。

もしあなたが、

- モノづくりが好きで、機械いじりや試行錯誤を楽しめる

- 問題が発生しても、情報収集して自分で解決しようと努力できる

- 完璧な精度や手厚いサポートを最初から期待しない

- 安全に対する意識を高く持てる

のであれば、中華製CNCはあなたの創造性を大きく広げる、非常にコストパフォーマンスの高いツールとなり得るでしょう。手間をかけるだけの価値は十分にあります。

しかし、もしあなたが「買ってすぐに使いたい」「トラブルは避けたい」「手厚いサポートが欲しい」と考えるのであれば、中華製CNCは不向きかもしれません。その場合は、予算を増やしてでも、信頼できるメーカーの製品を選ぶことをお勧めします。

最終的な判断は、あなた自身のスキル、時間、予算、そして「どこまで手間を許容できるか」にかかっています。この記事が、あなたにとって最良の選択をするための一助となれば幸いです。