下記は前回の記事です。よろしければこちらも御覧ください。

「中華製CNCに興味があるけど、種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない…」

「カタログスペックのどこを見れば、自分のやりたい加工ができるマシンか判断できるの?」

前回の記事(【中華製CNC入門】)では、CNCの基本知識と、中華製CNCの魅力、そして価格の裏にあるリスクについて解説しました。それを踏まえた上で、「それでも中華製CNCを導入したい!」と考える方にとって、次なるハードルは「どのマシンを選ぶか?」という問題です。

安価な中華製CNCは玉石混交。価格だけで選んでしまうと、「思ったより精度が出ない」「やりたい加工ができない」「すぐに壊れた」といった失敗につながりかねません。

そこでこの記事では、中華製CNCの選び方で失敗しないために、必ずチェックすべき「技術仕様」を、初心者にも分かりやすく徹底解説します。さらに、マシンを動かすためのソフトウェアや、性能を左右する主要部品についても深掘りしていきます。

この記事を読めば、カタログスペックの数字の意味を理解し、自分の目的や予算に合った、後悔しない一台を見つけるための知識が身につきます。

目次

前回のおさらい:中華製CNCの基本とリスクを理解する

本題に入る前に、前回の記事のポイントを簡単におさらいしましょう。

前回の内容おさらいチェックリスト

- CNCとは? コンピュータで工作機械を精密に制御する技術。

- 中華製CNCの魅力: 圧倒的な低価格で導入のハードルが低い。

- 主な種類: ホビー向けはCNCルーターが主流。金属加工ならCNCフライス盤。

- 注意点:

- 品質にばらつきがあり、当たり外れが大きい。

- サポートやドキュメントが不十分なことが多い。

- 組み立て、調整、トラブルシューティングは基本的にユーザーが行う必要がある。

- 本体価格以外に、送料、関税、消費税などの輸入コストがかかる。

これらの点を理解した上で、具体的なマシン選び=技術仕様の比較検討に進みましょう。

後悔しないための技術仕様チェックリスト【最重要ポイント】

ここからは、中華製CNCのカタログスペックや商品説明を見る際に、特に注意してチェックすべき項目を7つご紹介します。

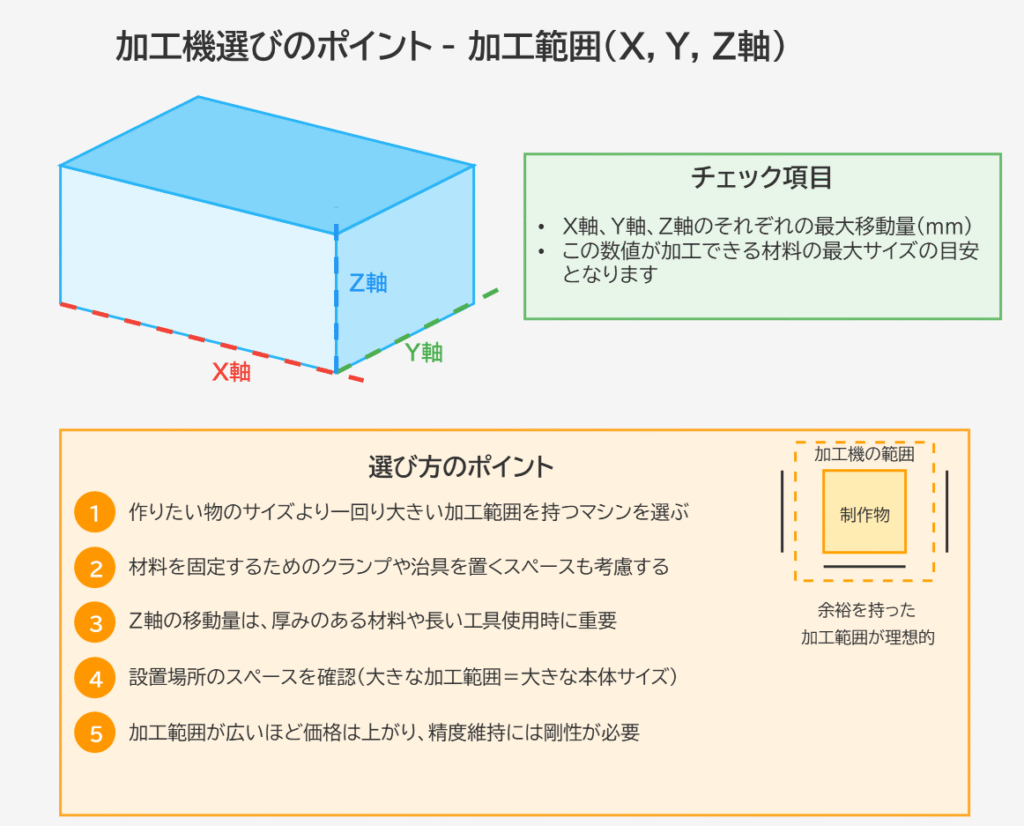

①加工範囲 (X, Y, Z):作りたいモノと設置場所で決める

- チェック項目: X軸、Y軸、Z軸のそれぞれの最大移動量 (mm)。

- 意味: この数値が、加工できる材料の最大サイズ(幅、奥行き、高さ)の目安となります。

- 選び方のポイント:

- 作りたい物のサイズを明確にし、それより一回り大きい加工範囲を持つマシンを選びましょう。

- 材料を固定するためのクランプや治具を置くスペースも考慮に入れる必要があります。

- Z軸の移動量は、特に厚みのある材料を加工したり、長い工具を使ったりする場合に重要です。低すぎると加工の自由度が下がります。

- 設置場所のスペースも忘れずに確認しましょう。加工範囲が大きいマシンは、当然ながら本体サイズも大きくなります。

- 一般的に、加工範囲が広いほど価格は上がり、また、十分なフレーム剛性(後述)がないと、広い範囲での精度維持が難しくなる傾向があります。

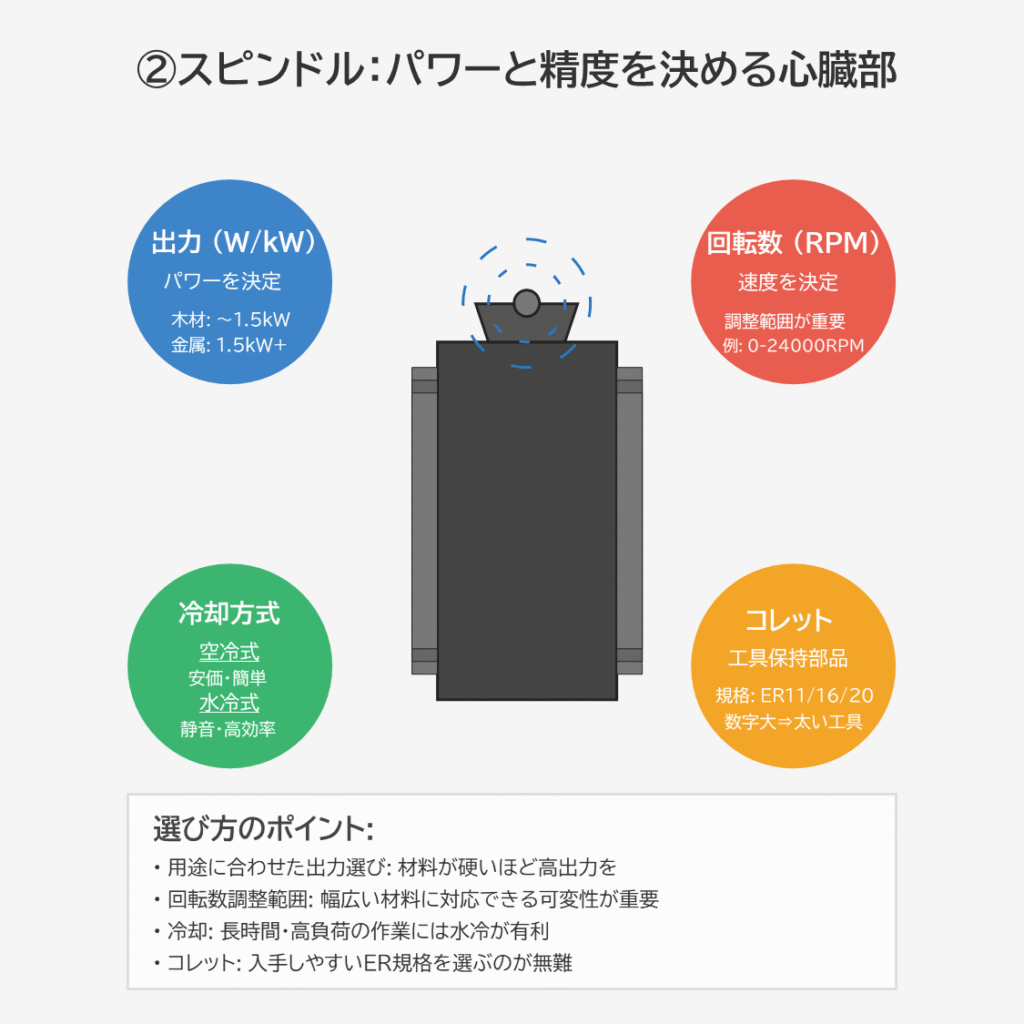

②スピンドル:パワーと精度を決める心臓部 (出力/回転数/冷却/コレット)

スピンドルは、切削工具(エンドミルなど)を取り付けて高速回転させるモーター部分です。加工能力や仕上がりに直結する重要な部品です。

- チェック項目:

- 出力 (W または kW): スピンドルのパワー。数値が大きいほどパワフル。

- 回転数 (RPM): 1分間に何回転するか。通常、調整可能な範囲が記載されています(例: 0-24000 RPM)。

- 冷却方式: 空冷式か水冷式か。

- コレットの種類/サイズ: 工具を取り付ける部品の規格(例: ER11, ER16)。

- 選び方のポイント:

- 出力: 加工したい材料の硬さや、どれだけ速く・深く削りたいかで選びます。木材や樹脂がメインなら数百W~1.5kW程度、アルミなど軽金属も視野に入れるなら1.5kW以上あると余裕が出ます。パワー不足だと、加工に時間がかかったり、無理な負荷がかかったりします。

- 回転数: 材料や工具によって最適な回転数は異なります。幅広い範囲で速度を調整できること(VFD制御など)が重要です。高回転が可能なスピンドルは、小径工具での精密加工や、特定の材料(アクリルなど)の加工に適しています。

- 冷却方式:

- 空冷: シンプルで安価。ただし、ファンによる騒音が大きい傾向があり、長時間の連続運転や重負荷時には熱を持ちやすい。

- 水冷: 静音性に優れ、冷却効率が高いため、長時間の連続運転や負荷の高い加工に適しています。ただし、別途冷却ポンプやタンクが必要で、設置やメンテナンス(水の交換など)の手間がかかります。本格的な使用を考えるなら水冷がおすすめです。

- コレット: 一般的なER規格(ER11, ER16, ER20など)を採用しているか確認しましょう。数字が大きいほど、より太い軸径の工具を取り付けられます。入手しやすい規格を選ぶのが無難です。コレット自体の精度(振れ精度)も加工品質に影響します。

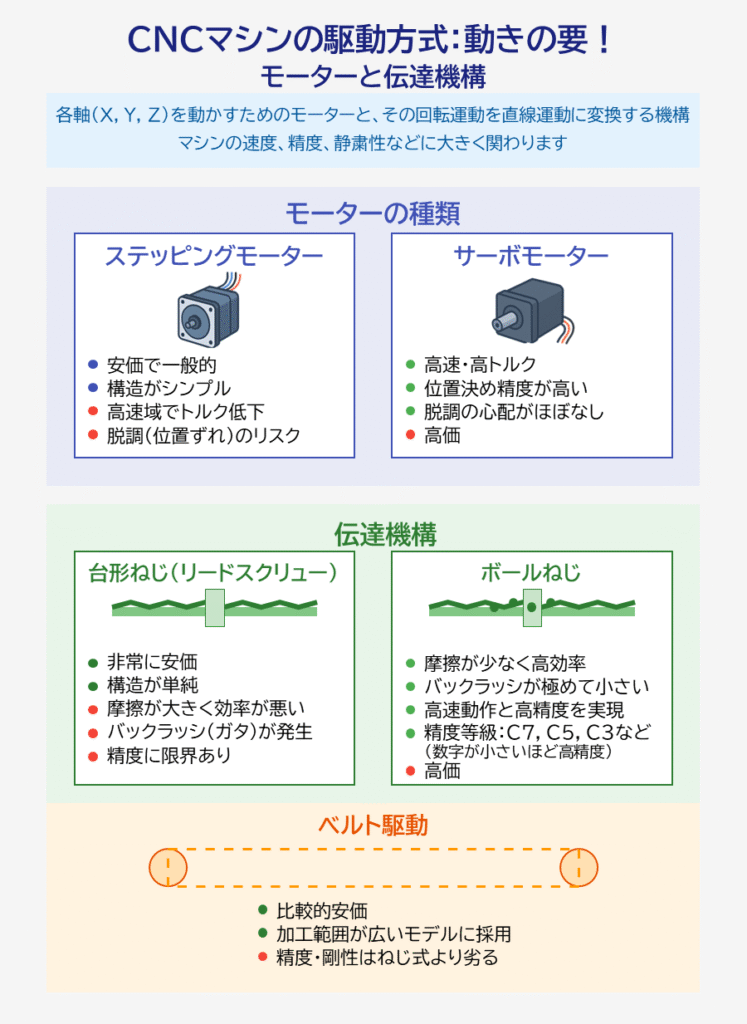

③駆動方式:動きの要!モーターと伝達機構 (ステッピング/サーボ, ボールねじ/台形ねじ)

各軸(X, Y, Z)を動かすためのモーターと、その回転運動を直線運動に変換する機構です。マシンの速度、精度、静粛性などに大きく関わります。

- チェック項目:

- モーターの種類: ステッピングモーターかサーボモーターか。(クローズドループステッピングという中間的なものも)

- 伝達機構: 台形ねじ(リードスクリュー)かボールねじか。(長尺機ではラック&ピニオンも)

- これの他に、ベルト形式のものもあります

- 選び方のポイント:

- モーター:

- ステッピングモーター: 安価なホビー機で最も一般的。構造がシンプル。ただし、高速域でのトルク低下や、過負荷時の脱調(位置ずれを起こすこと)のリスクがあります。

- サーボモーター: 高価だが高性能。高速・高トルクで、位置決め精度が高く、脱調の心配がほぼありません。より高い精度や速度を求める場合に採用されます。

- 伝達機構:

- 台形ねじ: 非常に安価なマシンやZ軸によく使われます。構造は単純ですが、摩擦が大きく効率が悪く、バックラッシ(進行方向を反転させたときのガタ)が発生しやすいため、精度に限界があります。

- ボールねじ: ボールベアリングを使って滑らかに動くため、摩擦が少なく高効率。バックラッシも極めて小さく、高速動作と高い位置決め精度・繰り返し精度を実現します。精度を重視するならボールねじ駆動が断然有利です。ボールねじにも精度等級(C7, C5, C3など。数字が小さいほど高精度)があります。

- ベルト駆動: ベルトを使って動作する方式です。数は少ないですが、比較的安価で、かつ加工範囲が広いモデルに採用されていることがあります。

- 組み合わせの傾向:

- 低価格機: ステッピングモーター + 台形ねじ or 安価なボールねじ(C7級) or ベルト

- 中級機~: ステッピングモーター + ボールねじ(C7級以上), またはクローズドループステッピング + ボールねじ

- 高性能機: サーボモーター + 高精度ボールねじ(C5級, C3級)

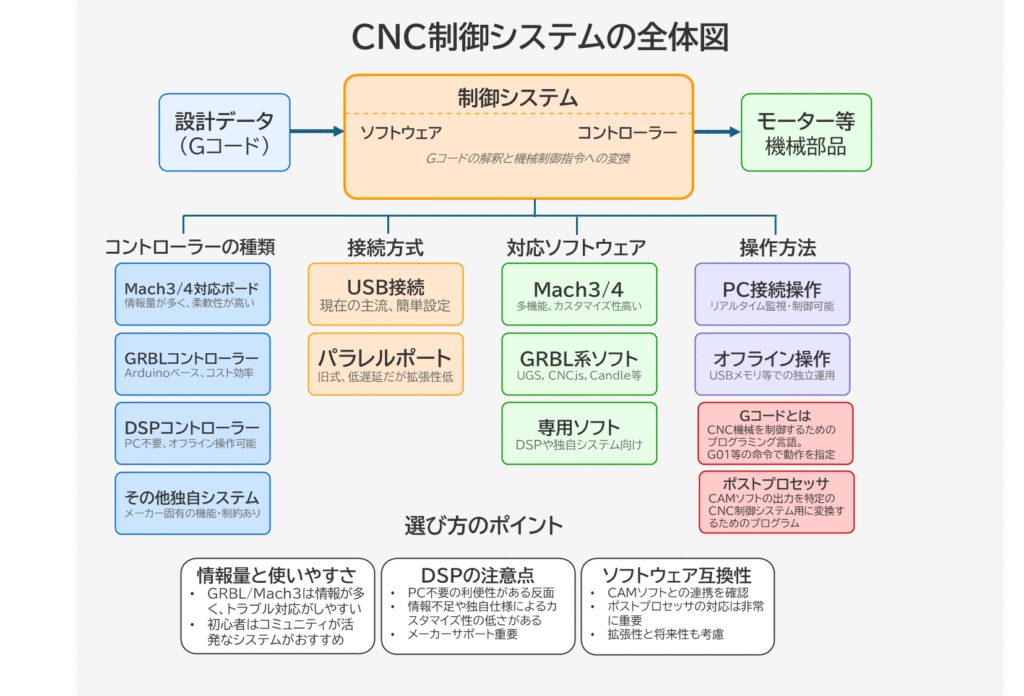

④制御システム:マシンを動かす頭脳 (コントローラー/ソフトインターフェース)

設計データ(Gコード)を解釈し、モーターなどに指令を送る電子回路(コントローラー)と、それを操作するためのソフトウェアインターフェースです。

- チェック項目:

- コントローラーの種類: Mach3/4対応ボード, GRBLコントローラー, DSPコントローラー, その他独自システムなど。

- 接続方式: USB接続が主流。旧式にはパラレルポート接続も。

- 対応する制御ソフトウェア: Mach3/4, UGS, CNCjs, Candle, LinuxCNC, または専用ソフト/インターフェース。

- オフライン操作: PCなしでUSBメモリなどから直接Gコードを実行できるか。

- 選び方のポイント:

- 情報量と使いやすさ: GRBL系(Arduinoベースなど)やMach3は、ホビー用途で広く使われており、インターネット上に情報が多く、関連ソフトも豊富です。初心者には情報収集しやすいメリットがあります。

- DSPコントローラー: PC不要で手軽に操作できる反面、インターフェースが独特で分かりにくかったり、機能が限定的だったり、トラブル時の情報が少なかったりする場合があるので注意が必要です。

- ソフトウェアの互換性: 使いたいCAMソフト(後述)から、そのコントローラーに対応したGコードを出力できるか(ポストプロセッサがあるか)が重要です。

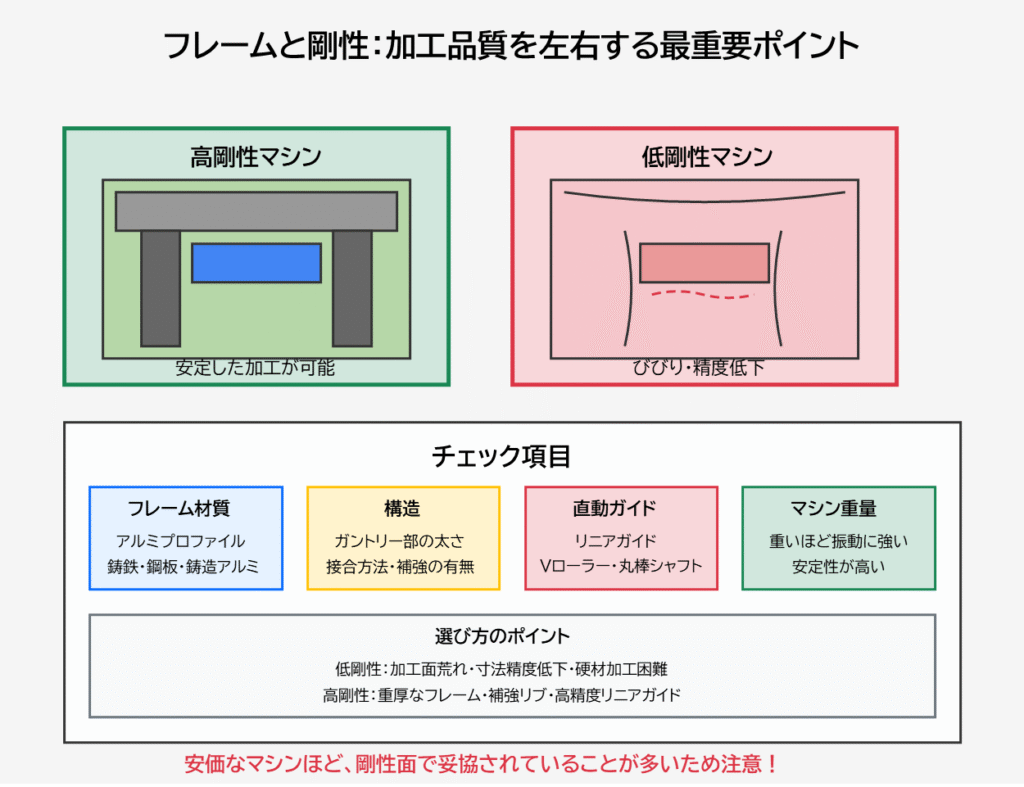

⑤フレームと剛性:加工品質を左右する最重要ポイント!

マシンの土台となるフレームの剛性(Gougousei, Rigidity)、つまり「力を加えても変形しにくい強さ」は、加工精度や仕上がりの美しさに決定的な影響を与えます。中華製CNCを選ぶ上で、最も注意深く見るべき項目の一つです。

- チェック項目:

- フレーム材質: アルミ押し出し材(プロファイル)、鋳鉄、鋼板、鋳造アルミなど。

- 構造: ガントリー(門)部分の構造や太さ、各部の接合方法、補強の有無。

- 直動ガイド: 軸を支え、滑らかに動かす部品の種類(リニアガイドか、Vローラーか、丸棒シャフトか – 詳細は後述)。

- マシン重量: 一般的に、重い方が振動に強く安定性が高い傾向があります。

- 選び方のポイント:

- 剛性が低いとどうなるか?

- 加工中に機械が振動し(びびり、チャター)、加工面が荒れる。

- 切削抵抗に負けてフレームがたわみ、寸法精度が出ない。

- 硬い材料を加工できない、または非常にゆっくりしか加工できない。

- 剛性が低いとどうなるか?

- 剛性の高い構造とは?

- 太くて肉厚なアルミプロファイルや、鋳鉄・鋼鉄製の重厚なフレーム。

- しっかりとした接合部、補強リブの追加。

- 高精度・高剛性なプロファイルドリニアガイドの採用。

- 見極め方: 写真や動画をよく観察し、フレームの太さや構造、使用されているガイド部品などを確認します。レビューやコミュニティで、実際のユーザーが剛性についてどう評価しているかも重要な情報源です。安価なマシンほど、この剛性面で妥協されていることが多いため、特に注意が必要です(もともと剛性は無いものとしてレビューされていることがあるため、初心者は過大評価しがち)。

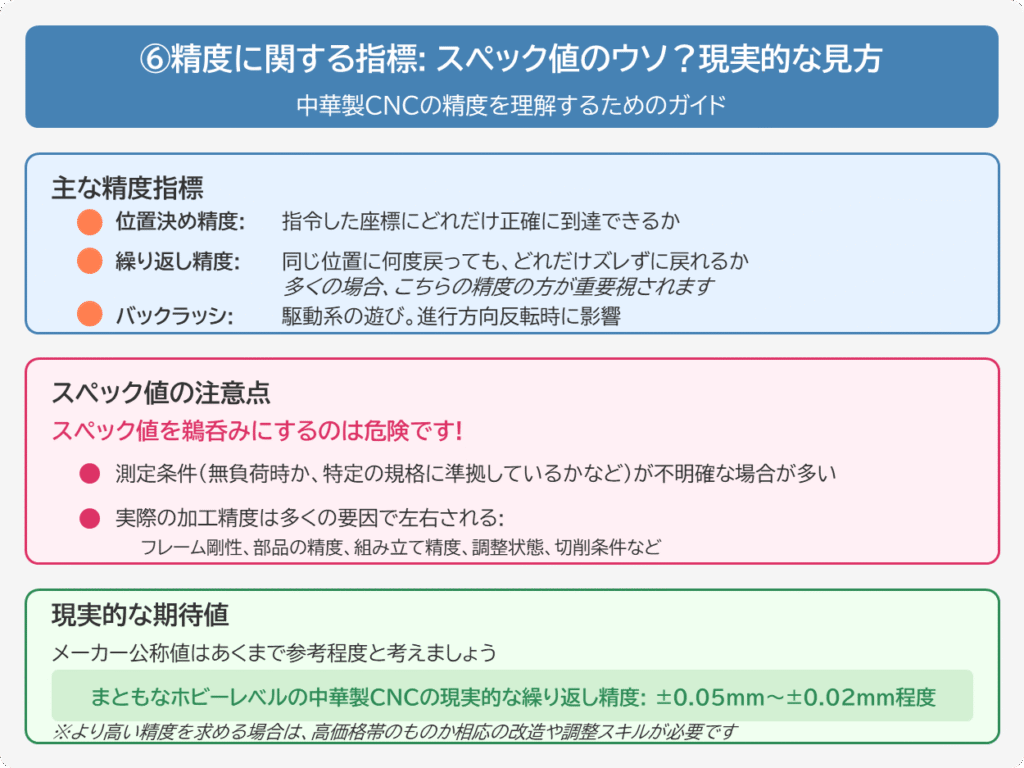

⑥精度に関する指標:スペック値のウソ?現実的な見方

カタログには「位置決め精度 ±0.0X mm」といった数値が記載されていることがあります。しかし、特に安価な中華製CNCの場合、このスペック値を鵜呑みにするのは危険です。

- 主な精度指標:

- 位置決め精度: 指令した座標にどれだけ正確に到達できるか。

- 繰り返し精度: 同じ位置に何度戻っても、どれだけズレずに戻れるか。多くの場合、こちらの精度の方が重要視されます。

- バックラッシ: 駆動系の遊び。進行方向反転時に影響。

- スペック値の注意点:

- 測定条件(無負荷時か、特定の規格に準拠しているかなど)が不明確な場合が多い。

- 実際の加工精度は、前述のフレーム剛性、部品の精度、組み立て精度、調整(キャリブレーション)の状態、切削条件(材料、工具、速度など)によって大きく左右されます。

- 現実的な期待値: メーカー公称値はあくまで参考程度と考えましょう。まともなホビーレベルの中華製CNCであれば、ユーザーによる適切な調整を行った上で、繰り返し精度で±0.05mm~±0.02mm程度が出せれば良い方だと考えられます。これ以上の精度を求める場合は、価格帯が上がるか、相応の改造や調整スキルが必要になります。

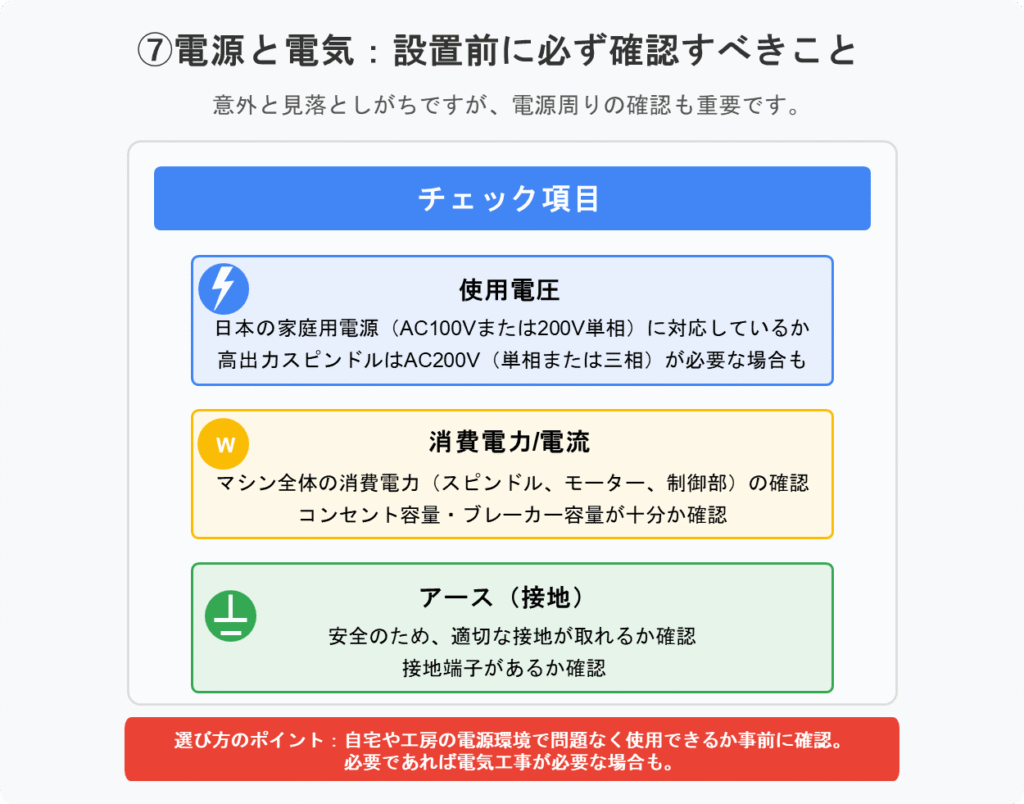

⑦電源と電気:設置前に必ず確認すべきこと

意外と見落としがちですが、電源周りの確認も重要です。

- チェック項目:

- 使用電圧: 日本の家庭用電源(AC100Vまたは200V単相)に対応しているか。高出力スピンドルなどはAC200V(単相または三相)が必要な場合があります。

- 消費電力/電流: マシン全体の消費電力(特にスピンドル、モーター、制御部)を確認し、設置場所のコンセント容量やブレーカー容量が十分か確認します。

- アース(接地): 安全のため、適切な接地が取れるか、または接地端子があるか確認します。

- 選び方のポイント: 自宅や工房の電源環境で問題なく使用できるか、事前に必ず確認しましょう。必要であれば電気工事が必要になる場合もあります。

ソフトウェア選びの重要ポイント:CAMと制御ソフト

CNCマシンは、ハードウェアだけでは動きません。設計データを作成するCADソフト、それをGコードに変換するCAMソフト、そしてGコードを実行してマシンを動かす制御ソフトが必要です。

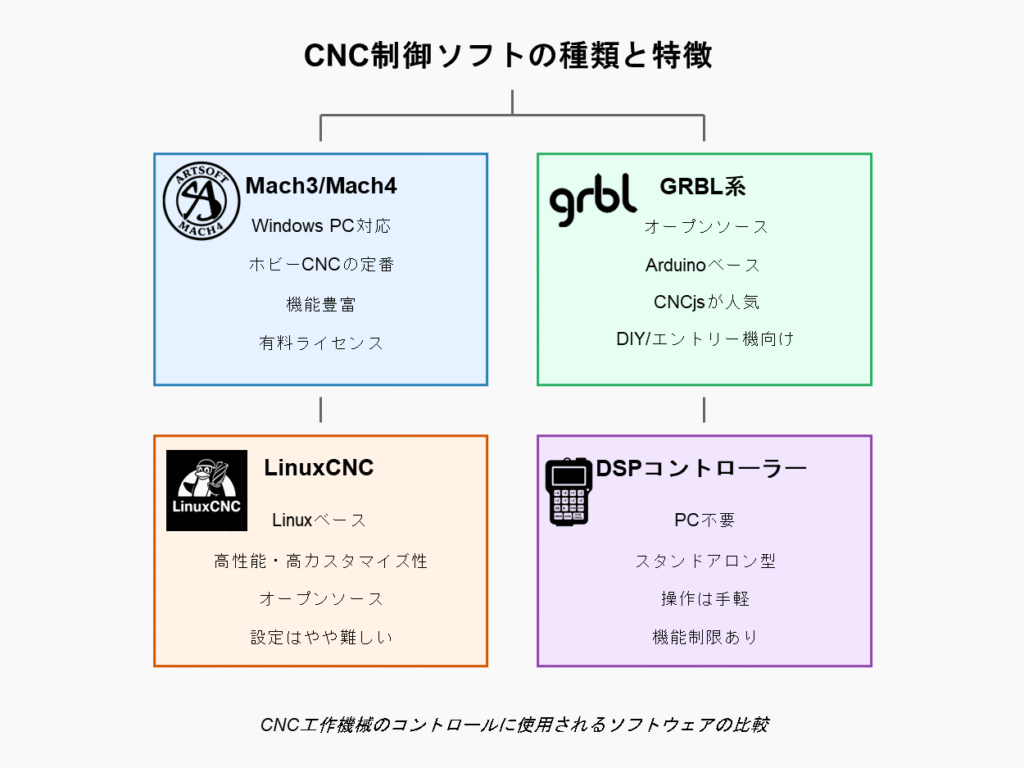

CNC制御ソフトの種類と特徴 (Mach3/4, GRBL, LinuxCNC, DSP)

マシンに付属、または別途用意する必要がある制御ソフトウェア。主なものを紹介します。

- Mach3/Mach4: Windows PCで動作。長年ホビーCNCの定番(特にMach3)。機能豊富だが、対応する制御ボードが必要な場合が多く、ライセンスは有料。

- GRBL系 (UGS, CNCjs, Candleなど): オープンソースのGRBLファームウェアを搭載した安価なコントローラー(Arduinoベースなど)と組み合わせて使う。インターフェースソフト(Gコードセンダー)は無料のものが多い(CNCjsが人気・高機能)。情報も豊富で、DIYやエントリー機で広く採用。

- LinuxCNC: Linuxベースの高性能・高カスタマイズ性オープンソースソフト。設定はやや難しいが、高いパフォーマンス。

- DSPコントローラー: PC不要のスタンドアロン型。操作は手軽だが、機能制限や使い勝手に癖があることも。

CAMソフトと「ポストプロセッサ」の互換性が成功の鍵!

CADで作ったモデルから、工具の経路(ツールパス)を計算し、Gコードを生成するのがCAMソフトウェアです。(例: Fusion 360, Vectric, Estlcamなど)

ここで非常に重要なのが「ポストプロセッサ」です。

- ポストプロセッサとは? CAMソフトが生成した汎用的なツールパス情報を、特定のCNC制御ソフトウェア/コントローラー(例: Mach3, GRBL, 特定のDSP)が理解できる、固有のGコード形式に変換するための設定ファイル(翻訳機のようなもの)。

- なぜ重要? 使用する制御ソフトに適合しないポストプロセッサを使ってGコードを生成すると、エラーが出たり、マシンが予期せぬ動きをしたり、最悪の場合、マシンを破損させる危険性があります。

- 確認事項: 購入しようとしているCNCマシンの制御システムに対応したポストプロセッサが、自分が使いたい(または使う予定の)CAMソフトウェアで利用可能かを、購入前に必ず確認しましょう。特にマイナーなDSPコントローラーなどは、対応するポストプロセッサが見つからずに苦労するケースがあります。

使われている部品で性能が変わる!主要パーツの深掘り比較

マシンの全体的なスペックだけでなく、構成部品の詳細を見ることで、そのマシンの潜在的な性能や特性、そしてコストとのバランスが見えてきます。

駆動系部品(モーター、伝達機構)の性能・コスト比較

前述の駆動方式について、もう少し詳しく比較します。

| 特徴 | ステッピング(オープン) | ステッピング(クローズド) | サーボモーター | 台形ねじ | ボールねじ(転造) | ボールねじ(研削) | ラック&ピニオン | ベルト駆動 |

| コスト | 低 | 中 | 高 | 最低 | 中 | 高 | 中 (長尺時) | 低 |

| 速度 | 低~中 | 中 | 高 | 低 | 中~高 | 高 | 高 | 高 |

| 精度 | 中 | 中~高 | 高 | 低 | 中 | 高 | 中 | 低~中 |

| バックラッシ | – | – | – | 大 | 小~中 | 極小/ゼロ | 中 | 中 |

| 信頼性 | △(脱調リスク) | 〇(脱調検知) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ (摩耗・断裂リスク) |

選び方のヒント: 予算が許せば、精度面で有利なボールねじ駆動がおすすめです。モーターは、脱調リスクを避けたいならクローズドループステッピングやサーボが理想ですが、コストが上がります。

スピンドル冷却方式比較:空冷 vs 水冷、どっちを選ぶ?

これも再掲ですが、選択のポイントを整理します。

| 特徴 | 空冷 | 水冷 |

| メリット | シンプル、安価、設置容易 | 静音、高冷却効率、連続運転OK |

| デメリット | 騒音大、冷却能力限界あり | 高価、設置複雑、メンテ必要 |

| おすすめ用途 | 軽負荷、断続的な使用 | 重負荷、長時間連続使用、静音性重視 |

直動案内部品:精度と耐久性の違い (リニアガイド/Vローラー/丸棒)

各軸がスムーズかつ正確に、ガタなく動くために使われるガイド部品です。フレーム剛性と並んで重要です。

| 特徴 | 丸棒シャフト (リニアブッシュ) | Vスロットローラー | プロファイルドリニアガイド |

| コスト | 低 | 低 | 高 |

| 剛性 | 低~中 | 低~中 | 高~最高 |

| 精度 | 低~中 | 中 | 高~最高 |

| 耐荷重 | 低~中 | 低~中 | 高~最高 |

| 摩擦 | 低 (LM) / 高 (ブッシュ) | 低 | 極低 |

| 耐久性 | △ (摩耗) | △ (摩耗、調整頻度高) | ◎ |

| 汚染耐性 | 低 (露出) | 低 (溝にゴミ溜まりやすい) | 高 (シール付き) |

選び方のヒント: 最高の精度と剛性、耐久性を求めるならプロファイルドリニアガイド(Hiwinタイプなど)がベストですが、高価になります。安価なマシンではVローラーや丸棒シャフトが使われますが、これらは剛性や精度、耐久性の面で劣り、調整やメンテナンスも頻繁に必要になる場合があります。将来的なアップグレード候補として考えられる部分です。

まとめ:スペックと部品のバランスを見極め、目的に合った一台を選ぶ

中華製CNCの選び方において、技術仕様を正しく理解し、比較検討することの重要性をお分かりいただけたでしょうか。

重要なのは、個々のスペックや部品の性能だけでなく、それらがシステム全体としてバランスが取れているか、そして自分のやりたい加工(材料、サイズ、要求精度)や予算に対して、そのバランスが適切かを見極めることです。

例えば、いくら強力なスピンドルを搭載していても、フレーム剛性が低ければ、そのパワーを活かせず、びびりが発生して綺麗な加工ができません。逆に、オーバースペックな部品構成は、無駄にコストを高くするだけかもしれません。

今回解説したチェックポイントを参考に、カタログ情報、レビュー、コミュニティの情報を照らし合わせながら、焦らず慎重に、あなたにとって最適な一台を選び抜いてください。

次回予告:【実践編】購入プロセスと運用ノウハウへ続く

最適なマシン候補が見つかったら、いよいよ購入、そして運用へと進みます。しかし、中華製CNCの購入と運用には、国内での買い物とは異なる特有のプロセスと注意点があります。

次回【実践編】では、

- 信頼できるサプライヤーの見つけ方と、実際の購入・輸入プロセス

- マシン到着後の組み立て、必須のキャリブレーション(調整)方法

- よくあるトラブルとその対処法

- おすすめのアップグレード

- 安全に使うための注意点

など、購入から活用までの具体的なノウハウを詳しく解説します。中華製CNCを最大限に活用するための最終ステップです。お楽しみに!